2020年9月12日(土)~13日(日)の2日間、ウェビナーにて『Mobile Health Symposium 2020』が開催されました。

今回はレポート最終回として、2日目の締めに行われたパネルディスカッションを紹介します。1日目で講演された方も多く参加し。医師、自治体、ベンダーと幅広い視点でディスカッションが行われました。(取材・文:渡辺武友)

パネルディスカッション

テーマ:

今後の医療・ヘルスケアICT推進に向けた課題

モデレータ:

黒木春郎氏(医療法人社団嗣業の会 理事長・外房こどもクリニック 院長)

パネリスト(五十音順):

阿部吉倫氏(Ubie株式会社 共同代表取締役 医師)

大石怜史氏(ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO)

織田良正氏 (社会医療法人祐愛会織田病院 総合診療科 部長)

佐藤寿彦氏(株式会社プレシジョン 代表取締役CEO 医師)

大門力男氏(兵庫県養父市役所 国家戦略特区・地方創生課 参事)

廣部祥子氏(大阪大学大学院薬学研究科 附属実践薬学教育研究センター 講師)

宮田俊男氏(医療法人DEN 理事長・みいクリニック代々木 院長)

安江輝氏(長野県伊那市役所 企画部企画政策課新産業技術推進係長)

渡辺大樹氏(千葉市役所 国家戦略特区推進課 主査)

「オンライン診療」について今までの議論に追加すべき点

黒木春郎(以下、黒木):「オンライン診療」において、抗精神病薬の処方や初診の問題が話題になっていた。制度の混乱が根源になっていた。もともと「オンライン診療」を議論する上では医師法の中の位置づけと保険診療の中の位置づけがあった。さらにCOVID-19の位置づけもあり複雑になってきている。

黒木春郎(以下、黒木):「オンライン診療」において、抗精神病薬の処方や初診の問題が話題になっていた。制度の混乱が根源になっていた。もともと「オンライン診療」を議論する上では医師法の中の位置づけと保険診療の中の位置づけがあった。さらにCOVID-19の位置づけもあり複雑になってきている。

抗精神病薬は現在初診での処方は認められていない。ただ初診といっても、全く医療機関にかかっていない人から、他の施設の受診歴があり自施設が初めての人など場合分けができる。おそらく今までの厚生労働省の調査で抗精神病薬を出してしまったものがあったのは、他施設を受診していて、その情報のもとで自施設が初診で継続の処方をしてしまったのだと予想される。

その他、「オンライン診療」についていかがか?

宮田俊男(以下、宮田):眠剤(睡眠薬)などは一度対面で、本当に必要かどうか判断し、次回以降は「オンライン診療」で確認しながら同じものを処方していくことは可能だと思う。制度を理解したうえで適切に使うことが求められる。

ただし眠剤の場合、当院での経験では結果として適切に出したとしても、患者が他でももらっているケースもある。医師としては性善説により、まさか他 でももらっているとは思っていない。

でももらっているとは思っていない。

今後は投薬情報も医療機関側でチェックできたり、現状国内でも保険証をオンラインで確認する事業もはじまっているので、薬の処方に関してもこのようなことができると過重投与なども確認できるだろう。

黒木:織田病院では、97年からテレビ電話回線を用いた「オンライン診療」を行ってきたと聞いた。現在現場でのパラダイムシフトにつながっているが、当初は制度的な問題で定着できなかったとの話だった。今後の見通しはどうか?

織田良正(以下、織田):20年前からの取組みだが、定着・普及が難しかった。そもそもデバイスや設置の手間、その費用などが課題だった。ここ10年ほどはそういった部分は解決していったが、診療報酬がネックとなって普及に繋がらなかったと思われる。

当院では諦めていたのではなく、少子高齢化が進む中で、手元にスマホなどのデバイスがあるのに、なぜできないのか?という考えを持って活動してきた。

診療報酬は付かなかったので加算はなかったが、在宅医療の現場では使い始めていた。看護師がいけないときなど、様子見だけなどに使うこともあった。

診療報酬は付かなかったので加算はなかったが、在宅医療の現場では使い始めていた。看護師がいけないときなど、様子見だけなどに使うこともあった。

いつ今回のような規制緩和があってもいいような準備をしてきたなかで、今回のCOVID-19感染拡大による急激な環境変化の中でスムーズにスタートできた。

黒木:インフルエンザの診療にオンラインを活用しようとしている養父市として、先生方に聞きたいことはあるか?

大門力男(以下、大門):養父市はオンラインによる、初診でのインフルエンザ診療ができないかと提案し、スタートできそうな段階まできた。

すでに「オンライン診療」を行っている先生に伺いたいのは、対応した患者の中で、この患者はインフルエンザだと診断・確定できたケースがあったと思うが、そのときの迷いや苦労はあったのだろうか?

宮田:この3、4月は、インフルエンザはかなり少なかった。例年だと5月までインフルエンザが見られるが、今年はほとんどなかった。

「オンライン診療」の初診でも発熱はあり、PCRに促した方もいた。発熱が尿路感染であるなど他の原因であることも多くあったので、「オンライン診療」で発熱の患者をしっかり診ることは重要だと考えた。

プライマリーケア連合学会の総合診療医などが積極的にオンライン初診をやるべきだと考えている。かかりつけの医師であれば比較的診断もしやすいのではないかと思う。

今年の冬はCOVID-19とインフルエンザの両方の可能性がある。医療現場で、インフルエンザ検査をして陰性だったとしても、問診でインフルエンザが疑わしい場合にはインフルエンザと診断して、抗インフルエンザ薬を処方するケースが多い。

今後オンライン初診でも、抗インフルエンザ薬を処方するケースはでてくるのではないか?

一方で、国家戦略特区、スーパーシティー構想がある中で、インフルエンザ検査を自宅や薬局などでできないかという意見はある。自宅検査なども今後の検討の俎上に上るのではないか。検査方法など注意深く整えることで可能になると考えている。

黒木:自宅での初診での急性感染症の診断は慎重な声も多い。私も慎重派ではある。

織田:当院の方針としては、初診患者はオンラインでは行っていない。ただし当院にかかりつけの患者から相談があった場合は何名か対応した。

インフルエンザへの対応については、今年は感染のリスクがあるのでインフルエンザ検査はしないと決めた。COVID-19の毒性がどれくらいか分からなかったので、問診のみでインフルエンザかどうか対応していた。これからの冬に関しては、国からの通達があると思うので注視しながらやっていきたい。

情報通信機器を用いた初診について

時限措置の1つとして、一定の要件のもと、初診から電話や情報通信機器を診断や処方に利用することが可能となった。

1)初診からのオンライン診療は①COVID-19流行下 ②平常時 それぞれにおいて認められるべきか?

2)電話診療とオンライン初診の実施ルールに、差異を設ける必要があるか?

宮田:1)に関して、初診から30日を超すとまた初診に戻るので、一度は診たことのある初診なら良いと思って対応をはじめたが、実際は全く診察したことのない初診患者も診ることになった。

やってみると意外にできる部分もあった。ただし患者側は「オンライン診療」でなんでもできるとの期待もある。オンライン初診もしっかりと臨床経験のある医師であればかなり対応ができると思っている。平常時においてもオンライン初診は認めてもよいと思う。もちろん、ある程度のルールは必要であると考える。

2)に関して、当然必要と考える。今は多くのクリニックで「電話診療」が多い。電話で安易に薬をもらえて、対面よりも実費が安いとなると電話で済ませたがる患者が増えている印象があるので、「電話診療」のルールを続けるのは危険なのではないか? 動画を使ったオンライン診療と比べたら電話診療とは得られる情報には大きな違いがある。従って診療報酬も明確に差異があるべきであると考える。

大石怜史(以下、大石):弊社ではオンラインにおける「健康医療相談」サービスを行っている。この観点から、コンシューマーにタッチポイントを持っているようなサービスの中では、患者の状況をしっかり把握するのが大事になる。オンラインで診療できるもの、緊急性が高いのでオフラインで診療した方がよいものと、それぞれの振り方があると考えている。

通院すべきかどうかといった事前の整理をしてあげるようなファンクショナリティーを私共の方で持てるのではないか。診療の一歩二歩手前の健康相談のような役割になり得る。

黒木:初診の区分けや、「電話診療」「オンライン診療」は医学的に全く違うものだと思う。

織田先生のところでは電話からオンラインに切り替えているが実態としてどうなのか?

織田:「電話診療」はあくまで時限的な措置で、止むを得ず行ってきた。「電話診療」ではじめても、スマホを持っている患者は「オンライン診療」に切り替えてもらうようにしている。

入口としては「電話診療」を体験したからオンラインに切り替えられたという患者もいるので、COVID-19の対策に関しては、電話から入ってオンラインに切り替えるステップがあったのはよかった。

基本的なスタンスとしては「電話診療」は今後はやめていく。

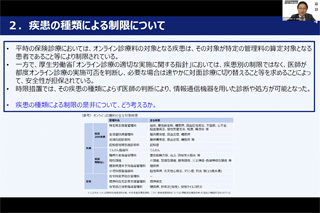

疾患の種類による制限について

・平時の保険診療においては、オンライン診療料の対象となる疾患は、その対象が特定の管理料の算定対象となる患者であること等により制限されている。

・一方で、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」においては、疾患別の制限ではなく、医師が都度オンライン診療の実施可否を判断し、必要な場合は速やかに対面診療に切り替えること等を求めることによって、安全性が担保される。

・時限措置では、その疾患の種類によらず医師の判断により、情報通信機器を用いた診断や処方が可能となった。

疾患の種類による制限の是非について、どう考えるか?

大石:0410対応後の「オンライン診療」の推移をみると、健康医療相談で受けている診療科目と相関性がある。線引きさえすればオープンにしてもよいと考えられる。ニーズに合わせて提供すべき。

佐藤寿彦(以下、佐藤):学問としてどうか?制度的に地域医療が崩壊しにくくするためにどうか?などのようにいくつかの視点があるので簡単には答えられない。

医学的な意味においては、例えば高血圧であれば解禁してよいが、複雑な疾患では難しいだろう。一方で結核などどうしても薬を飲んでもらわないといけない場合は別の視点で考えなければならない。

学問としての意味では、疾患の制限の中でオピニオンは必要と思う。

大門:「オンライン診療」において、この診療科目によってエビデンスを積み上げることで安全性がどうだ、といった研究が広がっていくことで、安全性が高いという判断を下すような流れははじまっているのか?

大門:「オンライン診療」において、この診療科目によってエビデンスを積み上げることで安全性がどうだ、といった研究が広がっていくことで、安全性が高いという判断を下すような流れははじまっているのか?

宮田:点数の要望に対しては、研究を重ねてエビデンスが必要になる。

疾患の制限に関しては、例えばCOVID-19以前では、皮膚科は制限されていたが、実際のニーズは高かった。経験のある医師がしっかり判断できれば、疾患制限は何ら定める必要はないと考えている。

厚生労働省も、対面の必要を促せる経験のある医師であれば制限する必要はないと思われる。レベルの低い医師が何でもかんでも処方するのは避けたいと考えている。

今後はいかにオンライン初診のクオリティーを担保し、守ってくれない医師に対してどう考えていくのかを整備しながらであれば、制限は緩和すべきだと思われる。「健康医療相談」を行ってからなら初診からオンラインを行ってもよいなど、やり方を作っていくことが必要。診療報酬の点数をどうするかという問題は、オンライン診療そのものが研究され新しい診断学として整備をしていくなかで、厚生労働省にエビデンスを持っていく必要があると考えるし、このITヘルスケア学会の存在意義もまさにここにあると考える。

情報通信機器を用いた服薬指導について

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第9条の3に関する改正内容について、本年9月1日から施行され、「オンライン服薬指導」が全国で認められた。

・平時においては、改正薬機法の下、初回から「オンライン服薬指導」は禁止とされている。

・一方で時限措置では、初診から「電話・オンライン診療」が可能になったことにより、初回から(当該薬剤師と患者との対面での服薬指導がなくとも)「オンライン服薬指導」が可能となった。

初回からの「オンライン服薬指導」は、(仮に初診からの「オンライン診療」を認める場合)認められるべきか?(COVID-19対応下、平常時)

渡辺大樹(以下、渡辺):千葉市で行っている都市部における「オンライン服薬指導」の効果としては、コストの減少、リスクの低減、患者以外(家族)の負担軽減がある。課題としては薬剤の配送費用、薬剤の受け取り場所について、医療機関とのさらなる連携の必要がある。

渡辺大樹(以下、渡辺):千葉市で行っている都市部における「オンライン服薬指導」の効果としては、コストの減少、リスクの低減、患者以外(家族)の負担軽減がある。課題としては薬剤の配送費用、薬剤の受け取り場所について、医療機関とのさらなる連携の必要がある。

「オンライン服薬指導」の実施状況は全国的に見てもまだごく一部に留まっているため、「オンライン診療」に比べて、「オンライン服薬指導」については中身の議論がまだ足りていない。千葉市では患者の期待、薬局の負担などを検討して決めていく。

廣部祥子(以下、廣部):「オンライン診療」の方が初診から認められるのであれば、議論は必要とはいえど「オンライン服薬指導」も認められるべきである。ただし、最初に処方するときは作用についてなど薬を見せながら行うべきなので、ビデオ通話などでは可能だが映像で見せられない電話での指導では足りないといえる。

大門:家の様子がわかれば残薬の確認が正確にできるので大きい。「オンライン服薬指導」が独立してでも、ある一定の条件下であれば機能するのではないかと感がえる。今は法律上「オンライン診療」前提でとなっているが、薬剤師が責任をもって服薬指導ができるのであれば、単体で進めていくのもよいと考える。

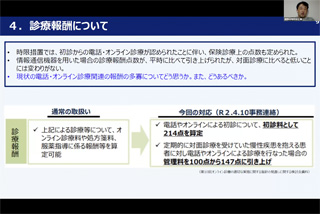

診療報酬について

・時限措置では、初診からの「電話・オンライン診療」が認められたことに伴い、保険診療上の点数も定められた。

・情報通信機器を用いた場合の診療報酬点数が、平時にくらべて引き上げられたが、対面診療に比べて低いことには代わりはない。

現状の「電話・オンライン診療」関連の報酬の多寡についてどう思うか?またどうあるべきか?

織田:医師としては対面診療が一番高いのは当然だろう。「オンライン診療」だと身体診察などはできないので安くなるのはしかるべきかもしれない。ただし「オンライン診療」を普及させるためにはオンライン医学管理料自体を引き上げる必要はある。

黒木:COVID-19による現在のニーズ、それ以前からある地域のニーズと、診療報酬の反故があると思われる。この点に関してはどうか?

安江輝(以下、安江):診療報酬は基本的に出来高のため、エビデンスなどが固められ、制度化した後の評価によるものなので、診療報酬が多いか少ないか、から議論を始めてしまうと考え方が逆転してしまう。エビデンスも、医療の安全性も重要だが、とはいえこの学会ではモバイルヘルスという新しい技術を研究活用しているわけで、前のめりになるような提案をしてもいいのではないかと思われる。

安江輝(以下、安江):診療報酬は基本的に出来高のため、エビデンスなどが固められ、制度化した後の評価によるものなので、診療報酬が多いか少ないか、から議論を始めてしまうと考え方が逆転してしまう。エビデンスも、医療の安全性も重要だが、とはいえこの学会ではモバイルヘルスという新しい技術を研究活用しているわけで、前のめりになるような提案をしてもいいのではないかと思われる。

阿部吉倫(以下、阿部):医療制度によって新しい技術がどれだけ医療機関に広まっていくのか、技術によって制度のアップデートができるのではないかという観点があると考えている。どういう医療を提供したいのかという現場のニーズを叶えることが重要で、それを技術で支えていきたいと考えている。

佐藤:40兆円の医療費が今後60兆円になってしまうという視点もある。これが「オンライン診療」「オンライン服薬指導」によってこれだけ抑えられるなど、患者のセーフティーと地域の医療体制含めて全体像から算出するべきと考える。

機器を使うことによって、患者の状況がリアルにわかるようになる。医療が以前に比べ少しずつでも効率を含めてよくなっていくのではないかと想定される。医者の診療を支援すると患者のアウトカムもよくなり、医療費も抑えられ行政も払うお金を抑えられる。医療費を増やさないための加算のようなものがあっても良いと考えている。

機器を使うことによって、患者の状況がリアルにわかるようになる。医療が以前に比べ少しずつでも効率を含めてよくなっていくのではないかと想定される。医者の診療を支援すると患者のアウトカムもよくなり、医療費も抑えられ行政も払うお金を抑えられる。医療費を増やさないための加算のようなものがあっても良いと考えている。

大石:医療費全体を削減していくという点では、その手前の重篤患者を増やさないようにアプローチしていかなくてはならない。つまり未病とか予防というところで何ができるのか。医療につなげていく橋渡しするようなサービスを作っていかなくてはいけないと考えている。

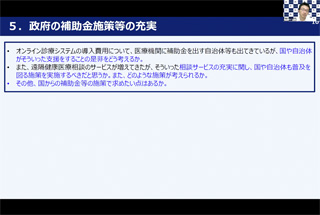

政府の補助金施策等の充実

オンライン診療システムの導入費用について、医療機関に補助金を出す自治体等も出てきている。

1)国や自治体がそういった支援をすることの是非をどう考えるか?

2)「遠隔健康医療相談」のサービスが増えてきたが、そのような健康相談サービスの充実に関して、国や自治体も普及を図る施策を実施するべきと思うか?またどのような施策が考えられるか?

3)その他、国からの補助金等の施策で求めたい点はあるか?

大石:1)「オンライン診療」ではベンダーが増えている。市場が盛り上がっていくのはよいこともある反面、使うツールが煩雑になってコンシューマーは使わなくなることは避けたい。たとえばQRコード決済もそうだったが、日本ではうまいことペイメントのインテグレーターが取りまとめてくれたのでよかったが、同じようにオンライン診療のツールが増えていく状況の中で、国からの何らかのサポートも期待したい。

大石:1)「オンライン診療」ではベンダーが増えている。市場が盛り上がっていくのはよいこともある反面、使うツールが煩雑になってコンシューマーは使わなくなることは避けたい。たとえばQRコード決済もそうだったが、日本ではうまいことペイメントのインテグレーターが取りまとめてくれたのでよかったが、同じようにオンライン診療のツールが増えていく状況の中で、国からの何らかのサポートも期待したい。

佐藤:3)全員が使えるようなオープンソースであるとかデータのストラクチャーがある一定の形になっていくことは望ましいことであり、それを満たす場合には補助金が入ることは望ましい。逆に無駄なものを作ってしまってそこにお金が投じられるというような形になってしまう。未来に向けて新しい医療に資するデータを集めていってそれが日本のためになるということであれば、その体制を作るといったところに補助金を出していただくスキムを作るといったことを望む。

安江:国がやるべきこと、地方自治体がやるべきこと、それぞれあると思う。オープンな形で国がやること、民間企業が支援を受けてやること、これをきちっとやっていくことが重要。しかしながらマイナンバーの話とかギガスクールの話などをみていると、現実と実際の現場とでは状況が乖離していることが多い。同じように医療に目を向けると、医療は国の施策だが、これは診療報酬のコントロールにつながっていく。地方自治体はどういう役割を持てるのかはどこの自治体も悩んでいる。「オンライン診療」で地方がよくなると言われるが、どうすればよいか困っている自治体は多い。

うまく整理されて、民間企業のサービスや国と連動した地方創世の考え方が整理されていくと、自治体としても補助金を出すことができたり、国のマネタイズをうまく回していくこともできるのではないかと考える。

渡辺:補助金や支援というところで言えば、千葉県では医療機関や薬局を含め今回のCOVID-19感染拡大を防ぐという観点から補助金を設けており、たとえば薬局に関しては1施設上限70万円の範囲で補助が実施されている。薬局の取り組み例でいうと情報通信機器を用いた服薬指導等や薬剤交付等ができる体制の整備に係る経費を対象としており、これによりオンライン服薬指導がスムーズにできるようにしている。

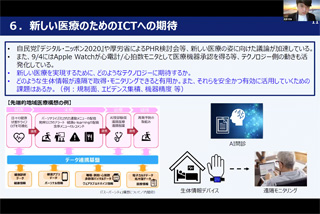

新しい医療のためのICTへの期待

・自民党「デジタル・ニッポン2020」や厚生労働省によるPHR検討会等、新しい医療の姿に向けた議論が加速している。

・また、9/4にはApple Watchが心電計/心拍数モニタとして医療機器認証を得る等、テクノロジー側の動きも活発化している。

1)新しい医療を実現するために、どのようなテクノロジーに期待するのか?

2)どのような生体情報が遠隔で取得・モニタリングできると有用か?

3)それらを安全かつ有効に活用していくための課題はあるか?

佐藤:二つ期待したいことがある。まず、電子処方箋によって、処方箋情報が全部データ化されることで、先ほど宮田先生が指摘されていた過重投与も解消できるほか、処方箋情報は診療報酬情報と同レベルで個人の健康を知ることができる情報であり、その活用に期待したい。

二つ目が問診の情報で、医師は患者に来てもらったときにしかしかわからない。問診は本人が言うことしか情報がないため、たとえば痛みとかむくみとか普段の生活における情報が入るようになれば、今まで得られなかったデータが取得できたり、モニタリングツールなどを使ってデータを集めるなどして、それらをディープラーニングにつなげていくなど、技術が集まってくると医療が次の段階に進めると思われる。

廣部:電子処方箋は、令和4年夏には電子処方箋ができるといわれている。

廣部:電子処方箋は、令和4年夏には電子処方箋ができるといわれている。

マイナンバーを持ってもらうことが前提になる。そのあたりの普及と、オンライン資格確認の国からの補助により電子処方箋も合わせて広がり、医療情報関係が、医療機関と薬局でスムーズに行き来することになったら有効になるだろう。

織田:地域は在宅高齢者を見守るために、センシングは必要。また地方の高齢者の熱中症が問題になっている。生体情報の収集も重要であるが、室温などの生活情報のモニタリングも有用と思われる。

阿部:どのようなデータセットが重要なのかを考えながら、様々なデバイスと連携をしていく必要がある。問診においても、バイタルを取得できるICTデバイスなどの様々なデバイス連携は必要であり、臨床データとの連携等、検討していかなければならない。それを現場でどう使えるか、ニーズについて議論していきたい。

「今後の医療・ヘルスケアICT推進に向けた課題」における総括

宮田:例えば通信環境において、現在はパルスオキシメーターのデータがリアルタイムで取得できているわけではない。Bluetoothがあっても繋ぐための手間やコストがかかる等、まだまだ進めていくには課題も多い。つなぐというところに関して進んでいない。

国内の医療現場で使われる技術は、海外との差があり過ぎると感じている。日本のスピードの遅さに危機感がある。

これらを改善するためにはルール構築は必要になる。薬事の認可のハードルが低くてはいけないし、補助金も使いにくいものであってはいけない。官民一体となってやっていかなければいけない。国の後押しにも期待したい。

黒木:「オンライン診療」やICT、AI、IoTなどの新しい技術が、医療という領域において、どのように活用できるのか?制度の中でどのように活かすことができるのか?現場の実践を制度がどのように支援できる支援できるのか?

また、診療以前の未病・予防、健康相談がやがて医療に先立つものになるよう確立できるかが課題となる。

Comments are closed.