2020年9月12日(土)~13日(日)の2日間、ウェビナーにて『Mobile Health Symposium 2020』が開催されました。

今回は2日目に講演された、オンライン診療に取組む医療関係者を紹介していきます。(取材・文:渡辺武友)

1「小児科診療におけるオンライン診療の現場から」

黒木春郎氏(医療法人社団嗣業の会 理事長・外房こどもクリニック 院長)

1990年代からテレビ電話の活用による「遠隔診療」がはじまり、技術の進化、現場実態の変化とともに1997年に医師法の中で「遠隔診療」の位置づけがなされた。当時は離島や僻地が対象とされた。

2015年に厚生労働省から発出された遠隔診療に係る通知では、「離島・僻地」は例示であること、つまりどこでもできることとなった。2018年の診療報酬改定により「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」が新設された。そして同時に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が通知され、指針に関する検討会がスタートした。

2016年より、千葉県いすみ市の外房こどもクリニックにて「オンライン診療」となる『オンライン通院』をはじめた。

例えば1歳の喘息の女児は、長期管理をしっかり行えば発作で緊急に行くことを無くすことができるが、家庭の問題(母親がフルタイムで働く等)により、通院時間が1、2時間必要な環境だと、定期的通院ができなかった。

このような方に「オンライン診療」を勧めた。通院の負担が減った一方で定期的に診療はでき、安定した経過が続いたため、現在は長期管理を卒業した。

「オンライン診療」は、通常の外来診療とは得られる情報の質が異なる。自宅から参加させるとリラックスして普段の姿が見られることで気付けることも多い。よく「オンライン診療」は得られる情報が少ないと言われるが、そうではなく、“得られる情報の質が異なる”ことが違いだといえる。

現在、重度心身障害者を何人か診ている。このような症状を持った人は、ちょっとした風邪で通院するときも、家族とヘルパーの付添が必要になる。このような人にはオンラインに適している。PCなどの操作に不慣れでも、家族やヘルパーがサポートすることでアクセスは可能になる。

他にも高齢者施設等も「オンライン診療」は適切である。

2016年当時、オンライン診療を行った保護者にインタビューを行った。

「日常時間が節約できる」「医師との話しやすさはよいと悪いがそれぞれ半数」。よい点は医師とプライベートな会話がしやすいと感じた人がいたこと。悪い点は、普段の通院との違和感を感じる人もいたこと。

画面越しには限界はあるので、それだけに頼ってはいけない。患者は利点も不便なことも感じているもの。例えば、通院時間はなくなったが、処方箋は郵送だったためタイムラグができてしまうなどが挙げられる。

日本は人口減少により、2040年には896市区町村が消滅の危機に直面している。一方、小児科医の数も、都道府県によって格差がある。

そのようなことを背景に、政府は「2040年を展望した医療提供体制の改革について」を構想し、これに取組むことを提唱している。その基盤が「オンライン診療」である。

COVID-19により、現行枠組みでは導入が難しかった「オンライン診療」が時限・特例的措置により実現した。ただし保険点数は海外に比べて大幅に低い。

「オンライン診療」の時限・特例的措置により、疾患制限は撤廃された。初診からオンライン可能となり混乱もあった。また「電話診療」と「オンライン診療」では性質が異なるが、同様に扱ってしまったため混乱をきたした。

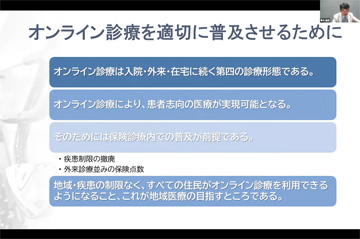

COVID-19以降の諸外国ではオンライン診療が第1といわれるようになった。日本の地域医療においても、「オンライン診療」が有益な手段となり、入院、外来、在宅に続く第4の診療形態である。患者志向の医療が実現するであろう。そのためにも、保険診療内での普及が望まれる。

2「COVID-19に伴うクリニックでのオンライン診療の実際」

宮田俊男氏(医療法人DEN 理事長・みいクリニック代々木 院長/大阪大学医学系研究科 招聘教授/国立がん研究センター 企画戦略アドバイザー/厚生労働省 参与)

2017年よりセルフケアの推進のためスマートフォンアプリ『健こんぱす』提供をはじめた。『健こんぱす』は、自動問診により軽度な場合には市販薬を紹介し、重篤な症状が疑われる場合には医療機関を勧める健康相談アプリである。COVID-19流行後は急激にダウンロードが伸びた。

2017年よりセルフケアの推進のためスマートフォンアプリ『健こんぱす』提供をはじめた。『健こんぱす』は、自動問診により軽度な場合には市販薬を紹介し、重篤な症状が疑われる場合には医療機関を勧める健康相談アプリである。COVID-19流行後は急激にダウンロードが伸びた。

「オンライン診療」は以前からはじめていたが、COVID-19流行後は初診も含めて対応している。

かかりつけでない患者からも、当院へ「オンライン診療」のリクエストがあったため対応している。なぜ当院へ「オンライン診療」を希望したのかと言うと、その患者のかかりつけ医が「オンライン診療」をやっていなかったり、初診外来で医療機関に行くことに不安だったことが挙げられる。

初診で「オンライン診療」を行う場合、他の医療機関から診療情報提供書をもらうのは困難なため、お薬手帳や血液検査結果を事前に送ってもらうことで「オンライン診療」をスムーズに進めるよう取り組んだ。

これら情報をオンライン診療中に聞くと、探す時間などもかかってしまうことになり、ロスが大きくなってしまう。

「オンライン診療」には、専用のアプリを使うだけでなく、医療専用でないメディア(ZoomやLINE等)に対応できるようにした。

ただし、専用のアプリを使えば支払いはクレジットカードでできるが、それ以外のメディアを使った場合は銀行振込になってしまうことが多い。PayPayはクリニック規模であれば無料で導入可能であるので選択肢になる。

高齢者はスマートフォンを持っている人も多くなったが、アプリ設定は難しい。家族などの支援が必要になる。

薬機法の改正により「オンライン服薬指導」を受けることができるようになったが、多くの患者は当日に早く薬を貰いたいと思っているため、「オンライン服薬指導」を受けても直接受取りに行くケースが多い。どのように早く届けるのかが課題となっている。

現在、映像を使った「オンライン診療」ではなく、電話による会話で済ます「電話診療」が多い。声のみだけだと誤診に繋がりやすい。

また予約システムがリアルとオンラインで混在してしまうため、現場が混乱してしまうことにもつながるため整合させる必要がある。

今後「オンライン診療」を促進するためには、イギリスのBabylon Healthのように、患者は最初にアプリに接続し、AIによるトリアージ・助言を行い、軽度な場合はセルフケアに、重篤な症状が疑われる場合には動画による診察に誘導する。このような一体的流れが必要になる。

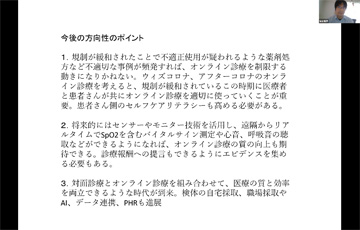

<今後の方向性>

・医師も患者もオンラインに慣れる。患者はセルフリテラシーを高めることも必要

・将来的にはセンサーなどを使った遠隔におけるリアルなモニタリングによる質の向上

・対面とオンラインを両立し、医療の質と効率を両立させるデータ連携

3「医療へのアクセスという観点から考えたクリニック経営とオンライン診療」

田澤雄基氏(MIZENクリニック 院長)

MIZENクリニックは生活習慣病と精神疾患を対象とする夜間クリニックとして18~22時に診療している。アクセス(場所と予約)とコミュニケーションをバリューとしている。

以前から「オンライン診療」の体制は整備していたが、まだ提供はしていなかった。それがCOVID-19により、4月11、12日に急遽診療体制を構築し、「オンライン診療」を開始した。

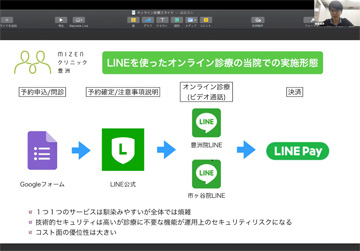

オンラインでもアクセスを考えて、使ったことないものは避け、使用経験が高いLINEを使うこととした。

まだ「LINEドクター」が提供前だったので、予約・問診はGoogleフォーム(アンケート機能)を使い、予約確定・注意事項の説明はLINE公式を使い、「オンライン診療」は豊洲院、市ヶ谷院それぞれのLINE公式からビデオ電話で行った。決済はLINE Payで行うといった流れとなった。

コスト優位な仕組みではあったが、いくつかを組み合わせて使ったため運営が煩雑になってしまった。

<「オンライン診療」を使った活用法>

・来院不要のため感染拡大対策に

・医師1人体制でいつでも実施可能

・再診がしやすく経過を追いやすい

・自宅の様子など新しい情報が得られる

<「オンライン診療」を使った課題>

・時間がかかる

・保険点数が低い一方、患者負担が大きい

・身体所見が取りづらい

・惰性が生まれやすい

・向精神薬の処方

「オンライン診療」は始まったばかりのため、様々な課題があるのは当然なことなので、使う中からノウハウを貯めるべきであろう。

医療へのアクセスとは“対象者が負担を感じずに使えること”と考える。

「空間的アクセス」「手続的アクセス」「時間的アクセス」「認知的アクセス」に分けられる。

「オンライン診療」は「空間的アクセス」は高いが、他のアクセスは現状必ずしも高くない。使いたい方が安心して使える、高い総合的アクセスの確保が重要になってくるであろう。

4「急性期医療から在宅医療までを担う織田病院のICTの試み」

織田良正氏 (社会医療法人祐愛会織田病院 総合診療科 部長)

織田病院がある佐賀県鹿嶋市では、COVID-19陽性者は出ていないが、すでに地域医療におけるパラダイムシフトは起きている。

織田病院では以前からICTに取り組んでいる。それは、佐賀県の南部医療圏は高齢化率30.4%となり、高齢者入院が3割近くと非常に高い状況のため、今までの“治す医療”から“治し支える医療”への転換が必要と思い、実現に向けてICT活用を進めてきた。

織田病院は、1999年からテレビ電話を使った遠隔診療を開始した。血圧計やサーキュレーターなどつないで遠隔管理を実施してきた。当時は電話回線を使用していたため通信が高額であった。

その後、電子カルテを導入し、2007年から電子カルテを在宅医療に活用を開始し、業務時間の短縮を行った。

2015年から在宅医療での「オンライン診療」としてタブレットを使って開始した。その後、より高齢者でも使いやすいよう、テレビ画面を利用した「オンライン診療」となった。

患者や医療従事者の評価は高かったが、診療報酬が壁となり普及には至らなかった。ただ、今後はこのような仕組みが必要になると実感した。

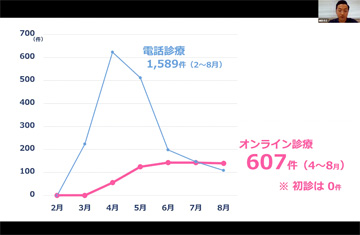

今年4月より当院でも感染症予防のため、「オンライン診療」を開始することとなった。ただし初診では行わなかった。

4月~8月の利用状況としては、7診療科20名の医師により「電話診療」は1589件、「オンライン診療」は607件実施された。

利用者は、60代以上が64%。80代上でも25%であった。高齢者も接続などをサポートする家族がいれば問題なく活用できた。

その他院内感染予防として、入院患者でもオンライン面会を行い、1日3、4件利用があった。

院内カンファレンスもICTを活用し、密を避ける取組みに切り替えることとなった。

医療・介護の現場では、確実にパラダイムシフトが起きている。COVID-19という外的要因により、従来のやり方を見直すタイミングとなった。その答えの1つがICTの活用と考えている。

Comments are closed.