『mHealth Watch』では、ここ最近で公開されたニュースから「注目ニュース」をピックアップし、独自の視点で解説していきます。

今回注目したニュースはこちら!

============================================

“「マインドフルネス業界カオスマップ2022(日本版/海外版)」を、Upmindが公開“”

心と体がととのうマインドフルネスアプリ『Upmind(アップマインド)』を提供するUpmindは、国内で初めてとなる、近年急速に成長している国内/海外のマインドフルネス業界カオスマップ2022を公開しました(今後、市場の概況とともに毎年更新していきます)。マインドフルネス市場の取材の問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

心と体がととのうマインドフルネスアプリ『Upmind(アップマインド)』を提供するUpmindは、国内で初めてとなる、近年急速に成長している国内/海外のマインドフルネス業界カオスマップ2022を公開しました(今後、市場の概況とともに毎年更新していきます)。マインドフルネス市場の取材の問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

<1>海外ではマインドフルネス市場が急成長

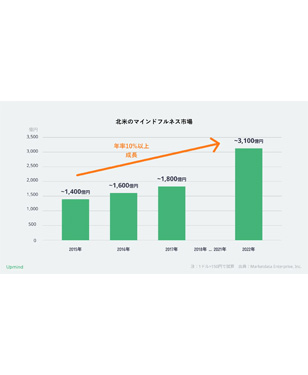

海外では、アメリカを中心に、マインドフルネス*がウェルビーイングの実現やメンタルヘルスを改善するための実践的かつ効果的な方法として着目され、瞑想を定期的に実践する人口が増え、市場が急成長してきている。全米衛生統計センターでの報告では、アメリカで瞑想を行う人口(過去1年以内に実施したか)の割合は、2012年の4.1%から2017年には14.2%と3倍以上増加。アメリカには約2,500箇所の瞑想スタジオがあり、市場は成長(年率10%以上)を続け、現時点でアメリカのみで3,000億円を超える市場であると推測される。

* マインドフルネスとは、”今この瞬間の体験について、一切の価値判断をおこなわず、意識的に注意を向けることで得ることのできる気づき”、との定義で概念ですが、この記事内では実践方法として最もよく知られている瞑想の市場に限定して整理した。

<2>瞑想アプリの登場、科学的な効用の認知、法人企業の福利厚生プログラムとしての導入、をドライバーに成長したと推測される

海外で市場が成長している理由についてであるが、コロナ禍による意識変容や、情報社会を背景とした精神疾患患者数の増加によって、ウェルビーイング・メンタルヘルスへの需要が高まっていることが大きな背景としてありつつも、数ある解決手法(カウンセリングや認知行動療法など含むメンタルヘルス関連市場の成長率は年率3%程度*と予測される)の中でも瞑想が直近急成長してきた主なドライバーは下記の3つかと考察される。

1. 瞑想アプリの登場

2010年前半から、質の高い瞑想アプリが登場。瞑想の指導歴が長い先生の音声ガイドともに瞑想を手軽に実践可能になり、徐々に普及し始める。最も人気のあるアプリCalm/ Headspaceについては、Calmは全世界で1億回以上ダウンロードされ、Calm/ Headspaceともに年間の売上は100億円を超え、両社ともに企業価値は1,000億円超。Calmは、レブロン・ジェームズ、ハリー・スタイルズなど著名人によるコンテンツも提供し、今まで瞑想に興味がなかった人にも認知を広げるなど、瞑想アプリの普及に大きく貢献した。

2. 科学的な効用の認知

MITやスタンフォード大学など、著名な大学も瞑想の研究に取り組み、脳科学の発展によってマインドフルネスが脳の機能と構造に変化を与えることが多くの研究で示されるようになり、ストレス社会に生きる現代人にとって脳科学的に根拠のある科学的な休息法として普及するようになった。特にマサチューセッツ大学医学部の教授であるジョン・カバット・ジン氏が考案したMBSR(マインドフルネス・ストレス低減法、マインドフルネスの8週間プログラム)が慢性疼痛や不安・ストレス、鬱病などの改善に効果があると実証された功績が大きい。

3. 法人企業の福利厚生プログラムとしての導入

アップル、グーグル、ナイキ、セールスフォース、インテル、フェイスブックなど大企業が社員研修の一環としてマインドフルネス瞑想を導入しており、近年では日常の従業員の心の健康維持のために従業員が瞑想アプリを無料で使えるよう福利厚生として提供する企業が海外では急増していて、従業員にとって無料で瞑想を実践する機会にアクセスできるようになったことで、普及に繋がったと考えられる。

コロナの流行が始まってから、世界の従業員の約42%がメンタルヘルスの低下を報告していると言われています。世界保健機関(WHO)も、心の不調が生産性の低下を招き、世界経済に年間1兆ドルの損失を与えていると推定し課題は大きく、今後も上記の成長ドライバーとともに、マインドフルネスへの需要は伸び続けると考えられる。

<3>日本市場での今後の考察

日本では、文化的な背景をもとにメンタルヘルスへのネガティブなイメージが強いものの、人口減少・高齢化社会・円安などを背景とした日本経済の中長期的な停滞などで、価値観が”物質的”から”精神的”なものへと徐々に変容し、ウェルビーイングやメンタルヘルスへの需要は高まり、海外と同様に立ち上がっていく蓋然性が高いと考えられる。但し、現状では、日本でもいくつか国内発の瞑想アプリが出てきたものの、科学的な効用の認知や、法人企業の福利厚生プログラムとしての導入が進んでおらず、瞑想の普及率が北米や欧州での約15%に対して、日本では約3%に留まっている。

今後、日本市場で瞑想が普及していくためには、メンタルヘルスへのネガティブなイメージを打ち崩すデザインやブランディング(科学的な効用の認知度向上含む)、法人企業への福利厚生プログラムとしての提供による実践の機会へのハードルを下げることが今後重要になってくるかと考察する。普及へのハードルは非常に高いが、Upmind株式会社としてデザインやブランディングに一層の力を入れ、法人向けへのプログラムも開発し、メンタルヘルスへのイメージ刷新・マインドフルネスの普及へ取り組んでいきたい。

プレスリリースはこちら(Upmind株式会社 2022年11月2日掲載)

※記事公開から日数が経過した原文へのリンクは、正常に遷移しない場合があります。ご了承ください。

============================================

『mHealth Watch』の視点!

今回注目するのは、マインドフルネスに関する、日米のマインドフルネスの市場、業界に関してのニュースです。

今回のプレスリリースの中でも言われている通り、米国でのマインドフルネスへの流れと日本国内でのマインドフルネスの動きは、大きく異なっている印象です。

米国で「マインドフルネス」へのニーズが高まっている背景として、記事の中では、以下3点を挙げています。

1. 瞑想アプリの登場

2. 科学的な効用の認知

3. 法人企業の福利厚生プログラムとしての導入

今回のニュースの中でも、「マインドフルネス」の具体的な実践方法として最もよく知られている瞑想として紹介されていますが、この「瞑想」そして「マインドフルネス」そのものの捉え方や理解ということが、日米で大きく異なっていることも、「マインドフルネス」の市場や動きが大きくに影響しているのではないかと私は感じています。

日本国内では、まず「マインドフルネス」が何に良いのか、効果があるのかといった部分が、しっかりと伝わっていない、語られていない気がしてなりません。

また、最近では「マインドフルネス」が「ウェルビーイング」にも関係、つながっているといった表現もされるのを目にしますが、この捉えどころがない二つのキーワードでさらに複雑に感じてしまう印象を私自身も受けます。

さらに、一般の人達の場合、なにかヘルスケアのサービスを利用する多くは、何か課題を感じていて、その改善に向けてヘルスケアサービスを利用するというケースが多いです。

その際に、「マインドフルネス」は健康課題としての位置付けとは、少し異なるため、「マインドフルネス」がヘルスケアサービスの接点、入口としての課題としてはかなり難しいのです。

逆に健康課題として、メンタル面、集中力低下などのマインドフルネスが直接関係してくる健康課題に対して、メンタル面の改善、集中力アップに向けて、ヘルスケアサービス、特に「瞑想」というつながりが、現状の日本ではエビデンスを含めて、まだまだ伝わっていない、語られていないため、一般化させていない状況ではないかと思います。

「マインドフルネス」というアプローチの可能性は、まだまだメンタル面、集中力低下などといった健康課題だけではなく、睡眠や体調など、一般の人が日常の中で抱えている健康課題に対しても効果的な部分がありそうな気がしています。

現状の日本では、「マインドフルネス」のアプローチを「瞑想」だけではなく、日本ならではのアプローチ、活用方法があっても良いのではないかと考えています。

もしかすると「マインドフルネス」「瞑想」というキーワード自体も日本流に、日本人に馴染む言葉に変化させても良いのではと思っています。

そうでないと、せっかくの効果がある「マインドフルネス」が日本で受け入れららない状況が続いてしまうのではないかと危惧しています。

『mHealth Watch』編集委員 里見 将史

『mHealth Watch』編集委員 里見 将史

株式会社スポルツのディレクターとして、主に健康系ウェブサイト、コンテンツなどの企画・制作・運営を担当。また『Health Biz Watch Academy』では、「mHealth」のセミナー講師として解説。(一財)生涯学習開発財団認定コーチ。

Comments are closed.