昨年12月6~7日の2日間で開催された『Health 2.0 ASIA-JAPAN 2016』。

1日目のKeynoteとしてMount Sinai Health System(USA)よりYosuke Chikamoto, PhDが昨年に続き、今年も講演を行ないました。

講演後にインタビューさせていただいたので、講演の模様と併せて紹介します。

(取材:小松智幸/渡辺武友)

■Keynote – Patient Experience

スピーカー:Yosuke Chikamoto氏(Mount Sinai Health System)

医療の質を向上させるために何を重視すれば良いのか?米国医療機関の最新トレンドである「Patient Experience(患者エクスペリエンス)」について事例を交えながら紹介されました。

医療の質を向上させるために何を重視すれば良いのか?米国医療機関の最新トレンドである「Patient Experience(患者エクスペリエンス)」について事例を交えながら紹介されました。

患者エクスペリエンスの重要性については、米国医療機関のエグゼクティブを対象にした2015年に行われた調査で、今後3年間のプライオリティを聞いたところ、外来クリニックの43%が患者エクスペリエンスをトップ3以内に挙げている。クオリティ、安全、コスト削減より高い位置づけだった。

病院では、クオリティと安全に続いて52%と、とても高い数値である。

その背景として理由がふたつある。ひとつ目がCMS(Center for Medicare & Medicaid)が「バリューベースドペイメント」を導入したため。ケアのバリューを数量化するにあたり、患者エクスペリエンスがその一部に組み込まれている。2つ目はSNSの普及でプロバイダーもレストランやショップと同じように評価されるようになったためである。

では、エグゼクティブは具体的にどのようなPatient Experienceを考えるのか?

例えば病院に行った時、高級ホテル並の装飾で迎えられることがある。このようにアメニティーに力を入れている病院は少なくない。エグゼクティブクラスへのマーケティングには成功している。

“病院のホテル化”が患者エクスペリエンスなのか? これでは多大な費用がかかってしまう。患者エクスペリエンスは費用をかければ良いわけではない。

例えば大理石で装飾し、ベンチまで大理石にしてしまってはPatient Experienceとしては適さない。検査や治療で疲れている人に、冷たい硬いベンチはそぐわないのだ。

ホスピタリティーをディズニーに学ぼう、との動きもある。スリルや驚きを期待するのが遊園地だが、病院ではすべてが予測できることが大切になる。どこに何があるか、いつ何が起きるかについて、あらかじめ明確に分かることで、患者が余計なエネルギーを使わなくても良くなり、安心感につながる。

医療機関には、患者が期待するユニークな役割がある。例えば、血の付いたガーゼが床に落ちていて、1日経っても同じところにまだある。この程度の衛生対策しかしていない病院で、手術を受けて、院内感染などの心配はないだろうか? と不安になってしまう。ナースステーションで、書類が散在していると、自分のカルテと他の患者のカルテを取り違えないだろうか? と不安になってしまう。そこで、このようなアメニティーや環境の側面に注意することで、多大な投資をしなくても、患者エクスペリエンスは、大きく改善される。

医療機関には、患者が期待するユニークな役割がある。例えば、血の付いたガーゼが床に落ちていて、1日経っても同じところにまだある。この程度の衛生対策しかしていない病院で、手術を受けて、院内感染などの心配はないだろうか? と不安になってしまう。ナースステーションで、書類が散在していると、自分のカルテと他の患者のカルテを取り違えないだろうか? と不安になってしまう。そこで、このようなアメニティーや環境の側面に注意することで、多大な投資をしなくても、患者エクスペリエンスは、大きく改善される。

入院中の食事で「選択の自由」を感じてもらうことも重要だ。入院すると、さまざまな自由を奪われる。普段の生活では何をいつ食べようかと自由に「選択すること」や、時としては、「悩むこと」があるが、選択することの自由がなくなり、日常に積極的に関わることがない状況を強いられる。小さなことのように思われるかもしれないが、食事の選択ができるようにするだけで、患者の日常感を取り戻すことができる。

アメニティーに加え、人のコミュニケーションを重視する。

すべてのスタッフが患者を笑顔で迎える。笑顔で迎えるのは、「気に入られたい」という理由からではない。笑顔で患者の不安感を和らげ、緊張せずに重要な情報を提供できるようにする。これは医療のクオリティーを高める重要なポイントとなる。

サービスリカバリーの観点から、現場で生じる問題に対する“謝罪の仕方”に関するコミュニケーショントレーニングがよく行なわれる。しかし、コミュニケーションの仕方だけでなく、待ち時間、誤った情報提供など、元になる原因そのものを改善していくことが大切になる。

医療機関で職務に関わらず、職員のひとりひとりが、患者のケアに貢献しているという誇りを持ってもらうために、スタッフのアイデンティティーに訴える方法がある。例えば、クリーブランドクリニックでは、医療従事者に限らず、施設に関わるすべての人を「Caregiver」と呼ぶことで、献身的アイデンティティーに訴えている。

ただし、リソースやスキルトレーニングを提供せずに、アイデンティティーだけに頼ろうとすると、職員のストレスになる。患者のためにがむしゃらに働くのが普通、というカルチャーができてしまうと、それが重荷になってしまうことがある。

医療従事者だけに重荷を負わせる一方的な患者エクスペリエンスの努力は続かない。医療従事者と患者の双方に優しいものにする。真にイノベーティブなアプローチをする必要がある。

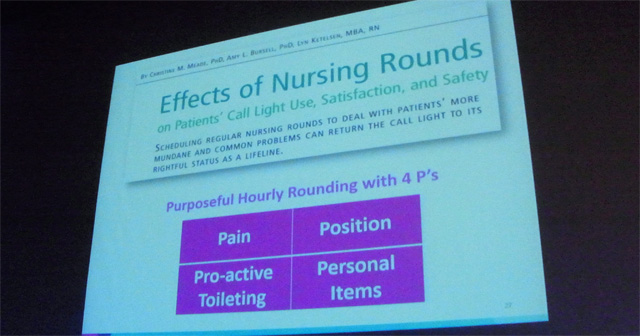

その例として「Purposeful Hourly Rounding」がある。例えばコールボタンを押しても、ナースがすぐに来てくれないと患者はストレスを感じてしまう。一方、ナースは現状の仕事を中断して駆けつけるため、元の仕事に戻っても中断によるエラーが出やすくなるなど、お互いにマイナス要因になりかねない。

「Purposeful Hourly Rounding」では“4つのP”を焦点とする。1時間おきにベッドを巡回し、(1)PainのPで、痛みとその原因のチェック、(2)PositionのPで、体位の移動、(3)Personal HygieneのPで、お手洗いの援助、(4)Personal itemsのPで、身の回りのものを手の届くところに移動すること、を徹底する。これにより患者の満足度が高まるだけでなく、転倒事故が52%も減少し、患者の安全に多大な影響を与えることが示されている。ナースコールも37%減少した。定期的にナースが回ってくれることで、どれだけ待たなければならないだろうかという心配感は、1時間おきに来てくれるという安心感につながった。

「Purposeful Hourly Rounding」は、患者に応えるためにがむしゃらに働こうではなく、「もっと賢く働こう」という考え方への移行を明確に示した一例である。

患者エクスペリエンスはこれからのヘルスケアのコアとして考えるべきで、この向上の努力はヘルスケアのメインストリームになっていくであろうと考えられる。

■キーマンインタビュー

Yosuke Chikamoto氏(Mount Sinai Health System)

講演終了後、場所を移して独占インタビューを行ないました。昨年Chikamoto氏にインタビューをさせていただいた時は、まだMount Sinai Health System(以下Mount Sinai)に移られてから日も浅かったため、前職のKaiser Permaneteでの取り組みをメインに伺いましたが、今回はMount Sinaiの、特にモバイルヘルスの活用についてお伺いしました。

講演終了後、場所を移して独占インタビューを行ないました。昨年Chikamoto氏にインタビューをさせていただいた時は、まだMount Sinai Health System(以下Mount Sinai)に移られてから日も浅かったため、前職のKaiser Permaneteでの取り組みをメインに伺いましたが、今回はMount Sinaiの、特にモバイルヘルスの活用についてお伺いしました。

Mount Sinai専用アプリを開発していく『Sinai AppLab』

Q:Mount Sinaiでモバイルを使った新たな動きがニュースで取り上げられることが増えました。特に気になったのが『Sinai AppLab』についてです。Chikamoto先生は関わっているのですか?

Chikamoto(以下敬称略):担当している教授はよく知っていますし、何度か共同プロジェクトの可能性を探るためのミーティングもしましたが、今のところ、具体的な共同プロジェクトを立ち上げるところには至っていません。

Q:『Sinai AppLab』の特異性、「売り」は何ですか?

Chikamoto:さまざまなアプリが役立つ医療場面はどんどん増えてきています。ただ、医療機関は、個人の医療情報を扱い、さらには、文字通り人々の命に関わることを扱っていますので、アプリ導入についても、特に慎重です。

また、 アプリに限らず、新しいプログラムや器機導入などに際して、各医療機関によって、異なる規制や規則がある場合が多くあります。ハードルが高い上に、独自の規制や規則があるような状況で、アプリを外の業者に求めるのは、効率が悪い。ならば、そのような制限現状を周知した人たちがいる内部でアプリを作ってはどうか、ということで立ち上がったという話です。内部のニーズに、迅速に対応しようとする試みです。

Q:アプリは、患者が自分のスマホに入れて使うようなものですか?

Chikamoto:それが多くを占めると思います。Mount Sinaiは富裕層と貧困層の住宅街の中間にあるので、いろいろな社会経済的バックグラウンドの患者が来るのですが、低所得者でもスマホは持っていますので、キオスク端末など用意するよりアプリの方がやりやすいのです。

Q:そのアプリでは、患者が退院してからの経過を見るような機能はないのですか?

Chikamoto:目的によってアプリを開発するのが『Sinai AppLab』です。

『Sinai AppLab』で最初に手がけていたもののひとつは、患者の日常生活でのデータを取るものでした。診療の情報はメディカルヘルスレコード(以下MHR)に入っていますが、次に来院するまでのデータ、すなわち、日常生活上のデータ、は取れていませんでした。『Sinai AppLab』を主導するスタッフは消化器内科のドクターで、日常の症状を捉えることがとても重要であると考えたため、アプリを開発することになったようです。その後、アプリを使えば他の症状などデータが取れることから、アプリの活用が始まりました。

Q:アプリ開発をオーダーしたドクターはよいとして、他のドクターが、このようなアプリが使われことでストレスなど感じていることはないのですか? そのようなドクターのフォローはChikamoto先生のお仕事なのではないかと想像していたのですが。

Chikamoto:スタートしたばかりだからかもしれませんが、そのような問題はまだ聞いていません。アプリを作るのには、多大な投資を行なうことになりますので、本当にそのアプリが必要か、どのように医療のクオリティを上げることに役立つか、使い勝手は良いか、など、現場のドクターたちが積極的に意見を出し合った上で作成に入ります。利用するドクター自身が、そのデザイン、作成、評価のすべての関わっているということです。

モバイルヘルスは今後の医療にどう貢献するのか?

Q:医療において、アプリなどのモバイルヘルスはどうなっていくと思われますか?

例えば「薬に変わる」までは言えないですが、「治療の支援」になることもあるのではないかと考えられるのですが。

Chikamoto:「日常生活中のバイタルや症状を継続的にとり、医師とシェアし、レッドフラッグを早く見つけるような支援」や「薬を処方どおりに服用することの支援」などはとても重要だと思います。ただし、その新たなサービスの支払いをどこに求めるかが課題です。患者へのコストシフティングが進むなか、患者の「アウト・オブ・ポケット」に求めることは、難しいと思います。

そこで、考えられるのは、まず、第一に、「バリューベースドペイメント(Value-based payment)」に注目すること。ただ処方すればいいのではなく、「結果を示さなければいけない」方向に向かっています。実際に効果があったかどうか? で支払われるようになってきているのです。

ですので、アプリに対しても、プロバイダーが、もしくはペイヤーが、「有効であるならお金を支払っていく」となっていくと考えられるでしょう。

もうひとつ注目しておきたいのは、「ポピュレーション・ヘルス」。病院のほとんどがノンプロフィットですが、そのステータスを維持するためには、「コミュニティー(地域)のために仕事をしている」ことを明確にする必要があります。個人だけではなく、コミュニティー全体の課題を解決していくことが問われるようになってきているのです。

サービスを提供しさえすれば、お金が支払われる時代は終わりつつあります。ポピュレーションの健康をカバーする、緊急事態になってから病院に来るのではない、その前の段階からカバーすることができることが求められるようになってきたのです。そのための解決手段としてモバイルヘルスが役立つのではないでしょうか。

Q:今後は、患者個人がもっとデジタルヘルスツールを使うようにもなっていくのでしょうか?

Chikamoto:今までは院内で診れることがすべてでしたが、日々の生活での状況を知ることで、ヘルスアウトカムが変わることはわかってきています。そこをうまくサポートするアプリができれば、かなり役立つことになります。

ただしMHRとうまく統合されていないと、ドクターにとっては使いにくく、多少のベネフィットがあっても、コスト(データを閲覧するための労力など)の高いものになってしまいます。それでは、ツールの広範利用は進まないでしょう。

患者、ドクターそれぞれの視点に立ち、使いやすいものにしていくことがポイントになると思います。

【プロフィール】:Director, Center for Excellence in Physician Communication, Mount Sinai Health System (USA) Yosuke Chikamoto, PhD

【プロフィール】:Director, Center for Excellence in Physician Communication, Mount Sinai Health System (USA) Yosuke Chikamoto, PhD

早稲田大学第一文学部心理学専修卒業、同大学院修士課程心理学専攻修了。ペンシルバニア州立大学より健康教育学博士号(PhD)取得。米国において、ヘルスコミュニケーション、健康教育、ヘルスプロモーションの領域で25年にわたる経験を持つ。現在は、ニューヨーク市に基盤を持つIcahn School of Medicineと7つの病院からなるMount Sinai Health Systemで、医師のコミュニケーションスキルトレーニングのイニシアチブの立ち上げに従事。

Comments are closed.