2020ه¹´9وœˆ12و—¥ï¼ˆهœں)ï½13و—¥ï¼ˆو—¥ï¼‰مپ®2و—¥é–“م€پم‚¦م‚§مƒ“مƒٹمƒ¼مپ«مپ¦م€ژMobile Health Symposium 2020م€ڈمپŒé–‹ه‚¬مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚

ن»ٹه›مپ®مƒ†مƒ¼مƒمپ¯م€ŒهŒ»ç™‚مƒ»مƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢ICTمپ®ç¤¾ن¼ڑه®ں装مپ«هگ‘مپ‘مپںوœ€و–°ه‹•هگ‘مپ¨èھ²é،Œم€چمپ¨مپ—م€پCOVID-19مپ«م‚ˆم‚‹و™‚é™گçڑ„هڈ–م‚ٹو‰±مپ„مپ§ن¸€éƒ¨ç·©ه’Œمپ•م‚Œمپںم€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپ®ن»ٹمپ¨ن»ٹه¾Œم‚’م€په›½م‚„هœ°و–¹è‡ھو²»ن½“مپ®و”؟ç–م‚„هڈ–組م€پهŒ»ç™‚مپ®çڈ¾ه ´م€پمپم‚Œم‚’و”¯مپˆم‚‹مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ®هڈ–組مپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپ‹م€پوœ€و–°ه‹•هگ‘مپŒç´¹ن»‹مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚

مƒ¬مƒمƒ¼مƒˆم€گ1و—¥ç›®-1م€‘مپ§مپ¯م€پCOVID-19مپ«مپٹمپ‘م‚‹و”؟ه؛œمپ®ه¯¾ه؟œم€پمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ•م‚‰مپھم‚‹مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–مپŒوœ›مپ¾م‚Œم‚‹هŒ»ç™‚مپ«مپٹمپ‘م‚‹ن»ٹه¾Œمپ®و”؟ç–مپ«مپ¤مپ„مپ¦ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚(هڈ–وگï¼ڑو¸،è¾؛و¦هڈ‹ï¼‰

ن¸»ه‚¬ï¼ڑ ITمƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢ه¦ن¼ڑم€€ç§»ه‹•ن½“é€ڑن؟،端وœ«مپ®هŒ»ç™‚ه؟œç”¨مپ«é–¢مپ™م‚‹هˆ†ç§‘ن¼ڑ

ه¾Œوڈ´ï¼ڑ ن¸€èˆ¬è²،ه›£و³•ن؛؛وƒ…ه ±و³•هˆ¶ç ”究و‰€م€پن¸€èˆ¬ç¤¾ه›£و³•ن؛؛مƒ–مƒمƒ¼مƒ‰مƒگمƒ³مƒ‰وژ¨é€²هچ”è°ن¼ڑ

1م€Œمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ»مƒ‹مƒƒمƒمƒ³ 2020 مپ«مپٹمپ‘م‚‹هŒ»ç™‚関連و”؟ç–مپ®و–¹هگ‘و€§م€چ

ه¹³ن؛•هچ“ن¹ںو°ڈ(è،†è°é™¢è°ه“،ï¼ڈه‰چ ITمƒ»ç§‘ه¦وٹ€è،“و‹…ه½“ه¤§è‡£ï¼ڈè‡ھو°‘ه…ڑمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ç¤¾ن¼ڑوژ¨é€²ç‰¹هˆ¥ه§”ه“،é•·م€€â€»è¬›و¼”ه¾Œم€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«و”¹é©و‹…ه½“ه¤§è‡£م‚’ه°±ن»»ï¼‰

çڈ¾هœ¨م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ¨مپ—مپ¦é–¢ه؟ƒمپŒé«کمپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ©مپ†مپ„مپ†م‚¹م‚³مƒ¼مƒ—م‚’وŒپمپ£مپ¦çµ„ç¹”م‚’ن½œم‚‰م‚Œم‚‹مپ®مپ‹مپ¯مپ¾مپ و±؛مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„مپŒم€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ‹مƒƒمƒمƒ³م€پو”؟ه؛œمپ®éھ¨ه¤ھمپ®و–¹é‡م€پوˆگé•·وˆ¦ç•¥مپھمپ©م‚’見مپ¦مپ„مپںمپ مپ‘مپ°مپٹمپٹم‚ˆمپمپ®ه½¢مپ¯م‚¤مƒ،مƒ¼م‚¸مپ§مپچم‚‹م€‚مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ¯م€پهچکمپ«è،Œو”؟هˆ†é‡ژمپ®é›»هگهŒ–م‚’進م‚پم‚‹مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پ社ن¼ڑه…¨ن½“مپ®مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒˆمƒ©مƒ³م‚¹مƒ•م‚©مƒ¼مƒ،مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼ˆن»¥ن¸‹DX)م‚’مپ™مپ™م‚پم‚‹م€‚

çڈ¾هœ¨م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ¨مپ—مپ¦é–¢ه؟ƒمپŒé«کمپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ©مپ†مپ„مپ†م‚¹م‚³مƒ¼مƒ—م‚’وŒپمپ£مپ¦çµ„ç¹”م‚’ن½œم‚‰م‚Œم‚‹مپ®مپ‹مپ¯مپ¾مپ و±؛مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„مپŒم€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ‹مƒƒمƒمƒ³م€پو”؟ه؛œمپ®éھ¨ه¤ھمپ®و–¹é‡م€پوˆگé•·وˆ¦ç•¥مپھمپ©م‚’見مپ¦مپ„مپںمپ مپ‘مپ°مپٹمپٹم‚ˆمپمپ®ه½¢مپ¯م‚¤مƒ،مƒ¼م‚¸مپ§مپچم‚‹م€‚مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ¯م€پهچکمپ«è،Œو”؟هˆ†é‡ژمپ®é›»هگهŒ–م‚’進م‚پم‚‹مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پ社ن¼ڑه…¨ن½“مپ®مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒˆمƒ©مƒ³م‚¹مƒ•م‚©مƒ¼مƒ،مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼ˆن»¥ن¸‹DX)م‚’مپ™مپ™م‚پم‚‹م€‚

و•™è‚²مپ¨هŒ»ç™‚مپŒé‡چ点هˆ†é‡ژمپ¨مپھم‚‹م€‚مپمپ®ه¾Œم‚¤مƒ³مƒ•مƒ©م€پو°‘é–“DXم‚’進م‚پم‚‹م€‚مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ¯هŒ»ç™‚هˆ†é‡ژمپ®ITهŒ–مپ®هڈ¸ن»¤ه،”çڑ„هکهœ¨مپ«مپھم‚‹مپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹م€‚

éھ¨ه¤ھمپ®و–¹é‡م€پ経و¸ˆè²،و”؟و”¹é©مپ®هں؛وœ¬و–¹é‡م‚’見مپ¦مپ„مپڈمپ¨م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مپ®èھچèکمپŒمپ‚م‚ٹمپ¨مپ‚م‚‰م‚†م‚‹هˆ†é‡ژمپ§é«کمپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“م‚Œم‚‰م‚’هڈ–م‚ٹمپ¾مپ¨م‚پم‚‹مپںم‚پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پمپ®ه‰µè¨مپ¯è‡ھ然مپھوµپم‚Œمپ¨مپھمپ£مپںم€‚

مپںمپ و–°مپ—مپ„ه؛پم‚’ن½œم‚ٹمپمپ“مپ«و¨©é™گم‚’ن¸ژمپˆم€په®ںéڑ›مپ«وˆگوœم‚’ن¸ٹمپ’مپ¦مپ„مپڈمپ®مپ¯ه¤§ه¤‰مپ مپ¨و€مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه®ںçڈ¾مپ®مپںم‚پمپ«و³•ه¾‹مپ®و”¹و£مپھمپ©م‚’مپ—مپھمپ‘م‚Œمپ°مپ„مپ‘مپھمپ„م€‚

مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ»مƒ‹مƒƒمƒمƒ³مپ¨مپ¯م€پç§پم€په¹³ن؛•مپŒه§”ه“،é•·م‚’ه‹™م‚پمپ¦مپ„م‚‹è‡ھو°‘ه…ڑمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ç¤¾ن¼ڑوژ¨é€²ه§”ه“،ن¼ڑمپŒe-Japan特ه‘½ه§”ه“،ن¼ڑمپ¨مپ—مپ¦2001ه¹´مپ«م‚¹م‚؟مƒ¼مƒˆمپ—مپںم€‚

ITهں؛وœ¬و³•مپ®و–½è،Œمپ¯é؛»ç”ںو°ڈمپŒهˆن»£ه§”ه“،é•·م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ç§پمپ¯2000ه¹´ه½“éپ¸مپ§وœ€هˆمپ‹م‚‰e-Japan特ه‘½ه§”ه“،ن¼ڑمپ®ن؛‹ه‹™ه±€çڑ„مپھن»•ن؛‹م‚’مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚

مپم‚Œمپ¾مپ§مپ«ITمپ®هˆ†é‡ژمپ§ن»•ن؛‹م‚’مپ—مپ¦مپ„مپںمپ—ن¼ڑ社م‚’経ه–¶مپ—مپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚ٹم€پ20ه¹´مپ«و¸،م‚ٹوگ؛م‚ڈمپ£مپ¦مپچمپںم€‚

مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ»مƒ‹مƒƒمƒمƒ³مپŒç™»ه ´مپ—مپںمپ®مپ¯é‡ژه…ڑو™‚ن»£مپ®2010ه¹´م€‚و°‘é–“مپ®مƒ’م‚¢مƒھمƒ³م‚°م‚’ن¸ه؟ƒمپ«و”؟ç–م‚’ن½œم‚‹و‰‹و³•مپ¯مپ“مپ®é‡ژه…ڑمپ®مپ¨مپچمپ«ن½œمپ£مپںم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ“مپ®م‚„م‚ٹو–¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦وœ€ه…ˆç«¯مپ®è€ƒمپˆو–¹مپ«è§¦م‚Œمپ¦م€پو”؟ç–م‚’ه¸¸مپ«مƒگمƒ¼م‚¸مƒ§مƒ³م‚¢مƒƒمƒ—مپ§مپچمپںم€‚

و¯ژه¹´ه‡؛مپ—مپ¦مپ„م‚‹مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ‹مƒƒمƒمƒ³مپ¯م€پو”؟ه؛œمپ®هڈ–組مپ؟م‚’هچٹه¹´ï½1ه¹´ه…ˆمپ«و¤œè¨ژمپ—مپ¦وڈگ言م‚’ن½œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚IoTم€پمƒم‚¤مƒٹمƒ³مƒگمƒ¼م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟ç«‹ه›½مپھمپ©م‚¤مƒ³م‚¯مƒ«مƒ¼م‚·مƒ–مپھمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ç¤¾ن¼ڑمپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®م‚‚م€پن»ٹ見مپ¦م‚‚هڈ¤مپ„و„ںمپکمپ¯مپ—مپھمپ„م€‚

مپ“مپ®ه§”ه“،ن¼ڑمپ¯è°ه“،ç«‹و³•مپ®ن¸ه؟ƒمپ«مپ‚مپ£مپںم€‚2014ه¹´م‚µم‚¤مƒگمƒ¼م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£مƒ¼هں؛وœ¬و³•م€په›½ن¼ڑè°ه“،مپ«م‚ˆم‚‹è°ه“،ç«‹و³•م€پ2016ه¹´ه®کو°‘مƒ‡مƒ¼م‚؟و´»ç”¨وژ¨é€²هں؛وœ¬و³•م‚‚ن¸ه؟ƒمپ¨مپھم‚ٹ進م‚پمپ¦مپچمپںم€‚

ç´„20ه¹´م‚’経مپںITهں؛وœ¬و³•م‚’見直مپ—مپ¦و–°مپںمپھمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«وژ¨é€²و³•م‚’ن½œم‚‹م€‚و¥ه¹´مپ®é€ڑه¸¸ه›½ن¼ڑمپ«ن½œم‚چمپ†مپ¨مپ„مپ†مپ®مپŒه§”ه“،ن¼ڑمپ®وڈگو،ˆم€‚èڈ…ه®کوˆ؟é•·ه®ک(ه½“و™‚)مپŒè¨€مپ£مپ¦مپ„م‚‹مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پم‚’ن½œم‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯ITهں؛وœ¬و³•مپ®è¦‹ç›´مپ—مپ¨م‚»مƒƒمƒˆمپ§مپھمپ‘م‚Œمپ°ç‰©ن؛‹مپ¯é€²مپ¾مپھمپ„مپ¨è€ƒمپˆمپ¦مپ„م‚‹م€‚و–°مپںمپھمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«وژ¨é€²مپ®ç«‹و³•م€پمƒم‚¤مƒٹمƒ³مƒگمƒ¼و³•مپ®و”¹و£م€په€‹ن؛؛وƒ…ه ±مپ®ن؟è·و³•مپ®و”¹و£مپھمپ©م‚’進م‚پمپ¦مپ„مپڈم€‚

COVID-19م‚’هڈ—مپ‘م€پن»ٹه›مپ“مپوœ¬ه½“مپ«مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–م‚’進م‚پمپھمپ„مپ¨و—¥وœ¬مپ®مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–مپ¯وژ›مپ‘ه£°ه€’م‚Œمپ«مپھم‚‹م€‚مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–م‚’ن»ٹمپ¾مپ§é€²م‚پمپ¦مپچمپںمپ®مپ«م€په›½و°‘مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پهˆ©ن¾؟و€§مپ®هگ‘ن¸ٹم€پمƒ،مƒھمƒƒمƒˆم€په®‰ه…¨ه®‰ه؟ƒمپھمپ©م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–مپ®وپ©وپµمپŒمپھمپ‹مپ£مپںم€‚هں؛وœ¬çڑ„مپ«ç«‹è„ڑمپ—مپ¦ن½œمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپŒم€Œمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ‹مƒƒمƒمƒ³2020م€چمپ§مپ‚م‚‹م€‚

40ه¹´ه‰چمپ«ه¤§ه¹³ç·ڈçگ†مپŒè€ƒمپˆمپںم‚µم‚¹مƒ†م‚£مƒٹمƒ–مƒ«مپھ社ن¼ڑمپ¯مپ¾مپ•مپ«çڈ¾هœ¨مپ®SDGsمپ§مپ‚م‚‹م€‚ن؛؛é–“ن¸ه؟ƒمپ®مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ç¤¾ن¼ڑمپ¯مپ‚مپڈمپ¾مپ§ن؛؛é–“مپ®ه¹¸مپ›م‚’è؟½و±‚مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ¨هں؛وœ¬çڑ„مپھ考مپˆو–¹م‚’و•´çگ†مپ—م€Œمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ç”°هœ’都ه¸‚ه›½ه®¶م€چم‚’ç›®وŒ‡مپ™م€‚2030ه¹´é ƒمپ¾مپ§مپ«ن¸»è¦پمپھه›½ه®¶وˆ¦ç•¥مپ«مپ™مپ¹مپچمپ§مپ‚م‚‹مپ¨è€ƒمپˆمپ¦مپ„م‚‹م€‚

COVID-19م‚’هڈ—مپ‘م€پ都ه¸‚部集ن¸مپ®è„†ه¼±و€§مپŒéœ²ه‘ˆمپ—مپںم€‚ن»ٹه¾Œمپ¯هœ°و–¹مپ¸مپ®هˆ†و•£م€پQOLم‚’é«کم‚پم‚‹و”؟ç–مپŒç”ں産و€§م‚¢مƒƒمƒ—مپ¨مپھم‚ٹو—¥وœ¬مپ®وˆگé•·مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹م€‚

هŒ»ç™‚هˆ†é‡ژمپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯م€پم€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپŒو³•ه¾‹çڑ„مپ«èھچم‚پم‚‰م‚ŒمپںمپŒم€په®ںو…‹مپ¯é€²م‚“مپ§و¥مپھمپ‹مپ£مپںم€‚هŒ»ç™‚و©ںé–¢مپŒCOVID-19مپ«م‚ˆمپ£مپ¦çµŒه–¶çڑ„مƒ”مƒ³مƒپمپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپڑمپ¯مپ“مپ“م‚’ن½•مپ¨مپ‹مپ™م‚‹م€‚

م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چم€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³وœچè–¬وŒ‡ه°ژم€چم€Œéپ éڑ”هپ¥ه؛·هŒ»ç™‚相談م€چمپھمپ©م€پهژڑç”ںهٹ´هƒچçœپمپŒه®ڑ義م‚’進م‚پمپںمپŒم€په®ںéڑ›مپ®çڈ¾ه ´مپ§مپ¯ه¤§مپچمپڈ進م‚“مپ§مپ„مپڈمپ م‚چمپ†م€‚

è¨؛療ه ±é…¬مپ®è¦‹ç›´مپ—م‚’م€ŒPay for Serviceم€چمپ‹م‚‰م€ŒPay for Valueم€چمپ¸ه¤‰مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥مپںم‚‰م€پ色م€…مپھم‚‚مپ®م‚’組مپ؟ç«‹مپ¦ç›´مپ™مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹م€‚

م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§م‚„م‚‹م‚‚م€پç›´وژ¥م‚„م‚‹م‚‚م€پهŒ»ه¸«مپŒه¯¾ه؟œمپ™م‚‹م‚‚و±؛م‚پم‚‹مپ®مپ¯هŒ»ه¸«مپ§مپ‚م‚‹م€‚م‚µمƒ—مƒ©م‚¤م‚µم‚¤مƒ‰مپ®è°è«–مپ مپ‘مپ—مپ¦مپ„مپ¦م‚‚ن¸–مپ®ن¸مپ«مƒمƒƒمƒپمƒ³م‚°مپ—مپھمپ„م€‚

مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’ن½؟مپˆمپ¨هŒ»ç™‚مپ®ن¸–ç•Œمپ§مپ¯è°è«–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¦م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟مƒکمƒ«م‚¹مپ®ه§”ه“،ن¼ڑمƒ»èھ؟وں»ن¼ڑمپھمپ©م‚‚مپ‚م‚‹مپŒم€پمپ‚مپ¾م‚ٹمپ«م‚‚複雑مپ«مپ™م‚‹مپ¨é¢ه€’مپ«مپھم‚‹م€‚وœ¬و¥مپ‚م‚‹مپ¹مپچمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مپ®ه§؟مپ¯ن½•مپھمپ®مپ‹مپ§è€ƒمپˆم‚‹مپ¹مپچم€‚物ن؛‹مپ¯م‚·مƒ³مƒ—مƒ«مپ«مپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م‚„م‚‹مپ¹مپچمپ§مپ‚م‚‹م€‚

ن»ٹمپ¯مپ™مپ¹مپ¦مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’مپچم‚Œمپ„مپ«ç¹‹مپŒمپ“مپ†مپ¨مپ—éپژمپژمپ¦مپ„م‚‹م€‚م‚µم‚°مƒ©مƒ€مƒ•م‚،مƒںمƒھم‚¢م‚’ن½œم‚‹م‚ˆمپ†مپھمپ“مپ¨م‚’مپ—مپ¦مپ¯مپ„مپ‘مپھمپ„م€‚

ن؛‹ن¾‹مپ¨مپ—مپ¦م€پé«کو¾ه¸‚مپ¯ه›½و°‘هپ¥ه؛·ن؟é™؛مپ®مƒ¬م‚»مƒ—مƒˆمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’م‚¯مƒ¬مƒ³م‚¸مƒ³م‚°مپ—مپ¦و‚£è€…مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’و•´çگ†مپ—مپںم€‚هŒ»ç™‚è¨؛و–مƒ„مƒ¼مƒ«مپ¨مپ—مپ¦و‚£è€…هگŒو„ڈم‚’ه¾—مپںه ´هگˆمپ¯هŒ»ه¸«مپŒè¦‹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚2ه¹´ç¶ڑمپ‘مپ¦è©•هˆ¤مپŒم‚ˆمپ‹مپ£مپںم€‚

ن»ٹه›COVID-19مپ§م€پé‡چç—‡هŒ–مپ™م‚‹ن؛؛مپ¨مپمپ†مپ§مپھمپ„ن؛؛مپ¯م€پéپژهژ»مپ®مƒ¬م‚»مƒ—مƒˆمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’見م‚‹مپ“مپ¨مپ§م‚ڈمپ‹م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپچمپںم€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھو´»ç”¨مپ®مپںم‚پمپ«م‚‚م€پن»ٹه¾Œمپ¯é¦™ه·çœŒه…¨ن½“مپ§هŒ»ç™‚関連者مپŒن½؟مپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپ™م‚‹م€‚

難مپ—مپ„مپ“مپ¨م‚’進م‚پمپ¦م‚‚進مپ¾مپھمپ„م€‚و‚£è€…مپŒن¸€ç•ھه–œمپ¶م‚‚مپ®م€پهŒ»ç™‚و©ںé–¢مپŒو‰±مپ„م‚„مپ™مپ„م‚‚مپ®مپ‹م‚‰é€²م‚پمپ¦مپ„مپڈم€‚

مپ©مپ†م‚„مپ£مپ¦ن½œم‚‹مپ‹م‚’考مپˆمپ¦è¨؛療ه ±é…¬ç‰è¦‹ç›´مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھه•ڈé،Œمپ¯م€پهژڑç”ںهٹ´هƒچçœپم€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«ه؛پ(وژ¨é€²ه؛پ)مپŒن¸ه؟ƒمپ§é€²م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹م€‚

2م€ŒCOVID-19 مپ«مپٹمپ‘م‚‹م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م‚’هگ«م‚پمپںوˆ‘مپŒه›½مپ®ه¯¾ه؟œç–م€چ

鈴وœ¨ه؛·è£•و°ڈ(ه‰چمƒ»هژڑç”ںهٹ´هƒچçœپ هŒ»ه‹™وٹ€ç›£ï¼‰

鈴وœ¨ه؛·è£•و°ڈ(ه‰چمƒ»هژڑç”ںهٹ´هƒچçœپ هŒ»ه‹™وٹ€ç›£ï¼‰

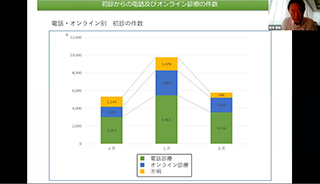

ن»ٹه¹´1وœˆهچٹمپ°مپ‹م‚‰7مپ‹وœˆé–“مپ»مپ©هژڑç”ںهٹ´هƒچçœپمپ«مپ¦COVID-19مپ®ه¯¾ه؟œم‚’مپ—مپ¦مپچمپںم€‚و”¹م‚پمپ¦ه½“و™‚مپ®ه‹•هگ‘م‚’و•´çگ†مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپ¯COVID-19مپ«م‚ˆم‚ٹه؛ƒمپŒمپ£مپںم€‚هژڑç”ںهٹ´هƒچçœپمپ§ه®ںو–½مپ—مپںم‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆçµگوœمپ‹م‚‰م€پ7ه‰²مپ®ن؛؛مپŒç—…院مپ«è،Œمپڈمپ®مپŒن¸چه®‰مپ¨ç”مپˆم€پمƒ¬م‚»مƒ—مƒˆن»¶و•°مپ¯و¸›م‚ٹç¶ڑمپ‘م€پ5وœˆمپŒوœ€م‚‚و¸›مپ£مپں(ç·ٹو€¥ن؛‹و…‹ه®£è¨€مپ®é–¢ن؟‚)م€‚

4وœˆ10و—¥م‚ˆم‚ٹم€پن»¥ه‰چمپ¯هژںه‰‡مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںهˆè¨؛مپ‹م‚‰م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپںم€‚هگ‘ç²¾ç¥è–¬مپ®ه‡¦و–¹مپ¯مپ§مپچمپھمپ„مپھمپ©ç•™و„ڈ点مپ¯مپ‚م‚‹م€‚

ن»ٹمپ¾مپ§مپ¯م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپŒمپ‚مپ£مپںمپ¨مپچمپ®مپ؟è،Œمپ£مپ¦مپ„مپںم€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³وœچè–¬وŒ‡ه°ژم€چمپŒم€په¯¾é¢è¨؛療م‚’هڈ—è¨؛مپ—مپںه ´هگˆم‚‚م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§è،Œمپ†مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپںم€‚èھ؟ه‰¤è–¬ه±€مپ®و¥ه‹™مƒ•مƒمƒ¼مپ«ه¤§مپچمپھه½±éں؟مپŒمپ‚م‚‹مپ¨و€م‚ڈم‚Œم‚‹مپ®مپ§م€پ特مپ«é–€ه‰چè–¬ه±€مپ¨مپ„مپ†مƒ“م‚¸مƒچم‚¹مƒ¢مƒ‡مƒ«مپ¯مپ‹مپھم‚ٹه¤‰م‚ڈمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ م‚چمپ†م€‚

è¨؛療ه ±é…¬مپ¯م€پهˆè¨؛و–™مپھمپ©مپ§ç®—ه®ڑ点و•°م‚’ه¢—م‚„مپ—م€پç®،çگ†و–™م‚’ه¼•مپچن¸ٹمپ’مپں(هˆè¨؛و–™مپ¨مپ—مپ¦214点算ه®ڑ)م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€په®ںéڑ›مپ«م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چم‚’ه®ںو–½مپ—مپ¦مپ„م‚‹هŒ»ç™‚و©ںé–¢مپŒ16,000مپ¨مپھم‚ٹم€په†…6,000مپ®هŒ»ç™‚و©ںé–¢مپŒهˆè¨؛مپ‹م‚‰هˆ©ç”¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚

م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپ®ن¸مپ§م‚‚م€Œé›»è©±è¨؛療م€چمپŒ2/3ï½3/4مپ¨ه¤ڑمپ„م€‚é«ک齢者مپ®هˆ©ç”¨مپ®é–¢ن؟‚مپ¨مپ„مپˆم‚‹م€‚逆مپ«م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هˆ©ç”¨مپ¯ه°ڈه…گ科مپŒه¤ڑمپ„م€‚هˆè¨؛مپ‹م‚‰م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³م‚’م‚„م‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپڈمپھمپ£مپںم€‚

ç—‡çٹ¶مپ¨مپ—مپ¦مپ¯ç™؛熱م€پو°—ç®،و”¯ç‚ژمپھمپ©COVID-19مپ¨ç—‡çٹ¶مپŒè؟‘مپ„م‚‚مپ®مپŒه¤ڑمپ„م€‚م‚«مƒ،مƒ©مپ§çڑ®è†ڑمپ®çٹ¶و…‹مپŒè¦‹مپˆم‚‹مپںم‚پم€پو¹؟ç–¹م‚‚ه¤ڑمپڈهˆ©ç”¨مپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ه¯¾مپ—مپ¦ç›´وژ¥ه‡¦ç½®مپ™م‚‹ه¤–科مپ¯ه°‘مپھمپ„م€‚ه‡¦و–¹وœںé–“مپ¯مپ»مپ¨م‚“مپ©مپŒ1週間ن»¥ه†…مپ§مپ‚مپ£مپںم€‚م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپ¯و‚£è€…مپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«هگˆمپ£مپ¦م€پوœ‰هٹ¹مپھè¨؛و–مپŒمپ§مپچمپ¦هŒ»ç™‚者هپ´مپ«ه¤§مپچمپھè² و‹…مپ«مپھم‚‰مپھمپ‘م‚Œمپ°هڈ¯èƒ½مپھ範ه›²مپ§و‹،مپ’مپ¦مپ„مپڈمپ®مپŒم‚ˆمپ„مپ م‚چمپ†م€‚

ن»ٹه¾Œو¤œè¨ژمپ™مپ¹مپچ点م‚’ن»¥ن¸‹مپ«مپ¾مپ¨م‚پم‚‹م€‚

<éپ éڑ”è¨؛療م‚’進م‚پم‚‹مپںم‚پمپ«ه؟…è¦پمپھمپ“مپ¨ï¼

-

- م€Œم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م€چمپ مپ‘م‚ˆم‚ٹم€پç—‡çٹ¶مپ«م‚ˆمپ£مپ¦مپ¯و¥é™¢م‚‚مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپ™م‚‹

- ن؛Œه؛¦و‰‹é–“مپ«مپھم‚‰مپھمپ„م‚ˆمپ†مپھمƒ™م‚¹مƒˆمƒںمƒƒم‚¯م‚¹مپŒمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§م‚ڈمپ‹م‚‹ن»•çµ„مپ؟مپŒه؟…è¦پ

- ن؛ˆç´„مƒ»èھ²é‡‘ç®،çگ†مپ®ن»•çµ„مپ؟و•´ه‚™

- و‚£è€…مپ®ه±…ن½ڈهœ°مپ®è؟‘مپڈمپ§مپ®مƒگمƒƒم‚¯م‚¢مƒƒمƒ—ن½“هˆ¶

- مپ©مپ†مپ„مپ†ه ´هگˆمپŒم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ«éپ©مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’وژ¢م‚‹

- all or noneمپ§مپ¯مپھمپڈم€پ集ن¸ه›éپ؟م€پ院ه†…و»هœ¨و™‚é–“مپ®و¥µه°ڈهŒ–م€په‹•ç·ڑç®،çگ†

- وٹ€è،“進و©مپ«ن¼´مپ†مƒ‹مƒ¼م‚؛(DtoDم‚³مƒ³م‚µمƒ«م€پéپ éڑ”و‰‹è،“م€پAIمپ«ç”»هƒڈمƒ»مƒ‡مƒ¼م‚؟èھچèکمپ®هگ‘ن¸ٹ)

- 継ç¶ڑçڑ„مپھCOVID-19ه¯¾ç–(ن½“هˆ¶م€پمƒ¯م‚¯مƒپمƒ³ï¼‰ï¼œمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®COVID-19ه¯¾ç–ï¼

- م‚³م‚¢م‚مƒ£مƒ‘م‚·مƒ†م‚£مپ¨م‚µمƒ¼م‚¸م‚مƒ£مƒ‘م‚·مƒ†م‚£

- ن؛؛çڑ„資و؛گمپ®وœ€ه¤§é™گمپ®ن»£و›؟

- وœ‰ن؛‹مپ«مپٹمپ‘م‚‹وƒ…ه ±é›†ç´„مپ¨م‚¨مƒ“مƒ‡مƒ³م‚¹مپ«هں؛مپ¥مپڈو”؟ç–و±؛ه®ڑ

- مƒ—مƒ©م‚¤مƒگم‚·مƒ¼مپ®ن؟è·مپ¨ه…¬ç›ٹç¢؛ن؟مپ®مƒگمƒ©مƒ³م‚¹

- é«ک齢者م‚„هں؛ç¤ژç–¾و‚£ç½¹و‚£è€…مپ«çڑ„م‚’çµمپ£مپںو–½ç–ه±•é–‹

- ه€‹هˆ¥ç—…院مپ مپ‘مپ§مپھمپ„هœ°هںںمƒ™مƒ¼م‚¹مپ§مپ®و„ںوں“ç®،çگ†

- ECMOم‚„ه‘¼هگ¸ه™¨مپھمپ©é™گم‚‰م‚Œمپں資و؛گمپ®é…چهˆ†م‚’ه·،م‚‹مƒˆمƒھم‚¢مƒ¼م‚¸

- و„ںوں“م‚„مƒ¯م‚¯مƒپمƒ³وژ¥ç¨®مپ«م‚ˆم‚‹ه…چç–«م€پهٹ¹وœçڑ„و²»ç™‚è–¬مپ®ه°ژه…¥

- م‚µمƒ—مƒ©م‚¤مƒپم‚§مƒ¼مƒ³مپ®ه¤ڑو§کهŒ–مپ¨ه‚™è“„

- هٹ¹çژ‡م‚’و„ڈèکمپ—مپںم€Œهœ°هںںهŒ»ç™‚計画م€چ

- ه¯¾ç–مپ«م‚ˆم‚‹م‚ھمƒ¼مƒگمƒ¼م‚مƒ«مپŒه€’産م‚„ه¤±و¥مپ«ن¸ژمپˆم‚‹ه½±éں؟<病院経ه–¶مپ¸مپ®م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆï¼

- هŒ»ç™‚و©ںé–¢ه†…و„ںوں“م‚’وپگم‚Œمپںو‚£è€…و¸›ه°‘

- ç©؛ه؛ٹç¢؛ن؟مپ®مپںم‚پمپ®و¸›هڈژ

- 院ه†…و„ںوں“ç—‡مپ«م‚ˆم‚‹è¨؛療縮ه°ڈ

- COVID-19و‚£è€…هڈ—ه…¥مپ®مپںم‚پمپ®ه·¥ن؛‹مپ«م‚ˆم‚‹ه½±éں؟

- ه‹مپ،組مپ¨è² مپ‘組مپ®ه·®هˆ¥هŒ–

- 病院立هœ°مپ¨é™¢ه†…ه‹•ç·ڑم€پé§گè»ٹمپھمپ©مپ®م‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹ç®،çگ†

- ه¾“و¥è€…مپ®مƒ¢مƒ©مƒ«ç¶وŒپمپ¨مƒگمƒ¼مƒ³م‚¢م‚¦مƒˆم‚’éک²مپگمƒ،مƒ³م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹ه¯¾ç–

- Eمƒ©مƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°مپ®ن¸€ه±¤مپ®و™®هڈٹ

- è–¬ه±€مپ®ç«‹مپ،ن½چ置<هŒ»ç™‚و©ںه™¨مپ¸مپ®م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆï¼

- م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³ن؛ˆè¨؛م€پè¨؛療مپ¸مپ®ه¤§ه¹…م‚·مƒ•مƒˆ

- م‚»مƒ«مƒ•مƒ،مƒ‡م‚£م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ®ن¸€ه±¤مپ®وµ¸é€ڈ

- هŒ»ه¸«مپ®و„ںوں“م‚’éک²مپگمپںم‚پمپ«م‚‚مƒ†مƒ¬مƒ،مƒ‡م‚£م‚·مƒ³هŒ–

- م‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«مƒ‡مƒگم‚¤م‚¹مپ«م‚ˆم‚‹مƒگم‚¤م‚؟مƒ«مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚°

3م€ŒCOVID-19ه¯¾ه؟œمپ«مپٹمپ‘م‚‹م‚¹مƒمƒ¼مƒˆمƒ•م‚©مƒ³م‚’é€ڑمپکمپںهڈژ集مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ‹م‚‰è¦‹مپˆمپ¦مپچمپںمپ“مپ¨م€چ

ه®®ç”°è£•ç« و°ڈ(و…¶ه؟œç¾©ه،¾ه¤§ه¦هŒ»ه¦éƒ¨ هŒ»ç™‚و”؟ç–مƒ»ç®،çگ†ه¦و•™ه®¤ و•™وژˆï¼‰

ه®®ç”°è£•ç« و°ڈ(و…¶ه؟œç¾©ه،¾ه¤§ه¦هŒ»ه¦éƒ¨ هŒ»ç™‚و”؟ç–مƒ»ç®،çگ†ه¦و•™ه®¤ و•™وژˆï¼‰

COVID-19مپ«م‚ˆم‚‹و»ن؛،者و•°80ن¸‡ن؛؛م‚’超مپˆم€پو„ںوں“者م‚‚ه…¨ن¸–ç•Œن½•هچƒن¸‡ن؛؛مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پو»ن؛،者ن»¥ن¸ٹمپ«ç¤¾ن¼ڑمƒ»çµŒو¸ˆمپ«م‚‚مپںم‚‰مپ—مپ¦مپ„م‚‹ه½±éں؟مپŒه¤§مپچمپ„م€‚

مپمپ®مپ†مپ،مپ®مپ²مپ¨مپ¤مپ¯ه¤±و¥è€…م€‚م‚¢مƒ،مƒھم‚«مپ®مƒھمƒ¼مƒمƒ³م‚·مƒ§مƒƒم‚¯مپ«و¯”مپ¹م€پن»ٹه›مپ¯مپمپ®100ه€چن»¥ن¸ٹمپ§مپ‚م‚‹م€‚4ï½5وœˆمپ¯ه¤±و¥ن؟é™؛مپ®ç”³è«‹و•°مپŒ4,200ن¸‡ن؛؛ن»¥ن¸ٹمپ¨مپھم‚ٹم€پ経و¸ˆو ¼ه·®مپ مپ‘مپ§مپ¯مپھمپڈم€پن؛؛و¨©مپ®ه•ڈé،Œم‚‚مپ‚م‚ٹم€په›½مپ®هœ¨م‚ٹو–¹م‚’ه•ڈمپ„ç›´مپ™ن¸€مپ¤مپ®ه¥‘و©ںمپ¨مپھمپ£مپںم€‚COVID-19مپŒو¥مپھمپ‹مپ£مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«é©ه‘½م‚½م‚µم‚¨مƒ†م‚£5.0مپŒو–‡وکژم‚’ه¤§مپچمپڈه¤‰مپˆم‚‹ه¤§è»¢وڈ›ç‚¹مپ¨مپ„م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆم€پمƒ¢مƒگم‚¤مƒ«مپ®و™®هڈٹمپ®ه…ˆمپ«م€پمپ“مپ®و–°مپ—مپ„مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ«م‚ˆم‚‹é©ه‘½مپŒه§‹مپ¾م‚‹م€‚

ن¸–ç•Œمپ¯مپ™مپ§مپ«مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ§ه‹•مپ„مپ¦مپ„م‚‹م€‚20ن¸–ç´€مپ®و™‚ن¾،ç·ڈé،چمƒˆمƒƒمƒ—م‚’و©مپچç¶ڑمپ‘مپ¦مپ„مپںمپ®مپŒçں³و²¹مƒ،م‚¸مƒ£مƒ¼مپ مپ£مپںمپŒم€پمپ“مپ†مپ„مپ£مپںن¼پو¥مپ®و™‚ن¾،ç·ڈé،چم‚’مƒ‡مƒ¼م‚؟مƒ،م‚¸مƒ£مƒ¼مپŒوٹœمپچم€پو•°ه€چن»¥ن¸ٹمپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ®é‡چè¦پو€§م‚’ه®ںو„ںمپ—مپںمپ®مپ¯COVID-19مپ«مپٹمپ„مپ¦م‚‚ه¤ڑمپڈ見م‚‰م‚Œمپںم€‚

ن¾‹مپˆمپ°مƒم‚¹م‚¯مپ®هœ¨ه؛«م€‚ن¸چه®‰مپھن؛؛مپ¯1ه¹´é–“هˆ†ه‚™è“„مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ†م€‚مپمپ†مپ„مپ†ن؛؛مپŒه¢—مپˆم‚‹مپ¨م€پç·ڈé‡ڈمپ¨مپ—مپ¦مپ¯è¶³م‚ٹمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ«è،Œمپچو¸،م‚‰مپھمپ„çڈ¾è±،مپŒèµ·مپچم‚‹م€‚

هڈ°و¹¾مپ®م‚ˆمپ†مپ«مƒ‡مƒ¼م‚؟ç®،çگ†مپŒمپ§مپچم‚‹مپ¨م€پم‚¨مƒƒم‚»مƒ³م‚·مƒ£مƒ«مƒ¯مƒ¼م‚«مƒ¼م‚„وŒپç—…م‚’وŒپمپ£مپںمƒڈم‚¤مƒھم‚¹م‚¯è€…مپ«مپ¯1مƒ¶وœˆمپ¯ه؟…مپڑهœ¨ه؛«م‚’ç¢؛ç´„مپ™م‚‹م€‚مپم‚Œن»¥ه¤–مپ®ن؛؛مپ¯1ï½2週間مپ®هچکن½چمپ§وڈگن¾›مپ™م‚‹م€‚مپمپ†مپ™م‚‹مپ¨م€پç·ڈé‡ڈمپŒهگŒمپکمپ مپ¨مپ—مپ¦م‚‚و؛€è¶³ه؛¦مپŒéپ•مپ£مپ¦مپڈم‚‹م€‚

ه›½ه†…مپ§مپ¯COVID-19مپ®çڈ¾çٹ¶م‚’وٹٹوڈ،مپ™م‚‹مپںم‚پم€پLINEمپ§èھ؟وں»م‚’è،Œمپ£مپںم€‚

ç™؛熱م‚„ه—…è¦ڑمپ®çٹ¶و…‹مپھمپ©مپ‚مپڈمپ¾مپ§م‚‚وœ¬ن؛؛مپŒç”³ه‘ٹمپ™م‚‹ç—‡çٹ¶مپ§مپ‚م‚‹م€‚LINEمپ®èھ؟وں»م‚’é€ڑمپکمپ¦م€پé–“وژ¥ç—‡çٹ¶مپ¨مپمپ®ه¾Œه ±ه‘ٹمپ•م‚Œم‚‹é™½و€§è€…و•°مپŒç›¸é–¢مپ™م‚‹مپ®مپ‹م€په› وœé–¢ن؟‚مپ«مپ¤مپ„مپ¦è¸ڈمپ؟è¾¼م‚“مپ§و¤œè¨¼مپ—مپںمپ¨مپ“م‚چم€پمپ‹مپھم‚ٹن½؟مپˆم‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپŒç¢؛èھچمپ•م‚Œمپںم€‚ه…¬çڑ„مپھç›®çڑ„مپ§مپ®èھ؟وں»م‚’م€پç„،ه„ںمپ§è،Œمپ£مپ¦مپ„مپںمپ مپچمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’مپ„مپںمپ مپ„مپںمپ“مپ¨مپ«و„ںè¬مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚

ن»ٹه›مپ¯ه…¨5ه›مپ®èھ؟وں»م‚’ه®ںو–½مپ—مپںم€‚ن½؟مپ„ه§‹م‚پمپ‹م‚‰مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپ§مپچم‚‹م‚‚مپ®مپ«مپ—مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚ن؟،é ¼م‚’ن½œم‚‹ن¸ٹمپ§مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه¦م‚“مپ م€‚

èھ؟وں»çµگوœمپ¨مپ—مپ¦م€پèپ·و¥م‚„ç”ںو´»مپ«م‚ˆم‚ٹم€پè‡ھç²›هٹ¹وœمپھمپ©مپŒهˆ†وگمپ§مپچمپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹ第2و³¢مپ¸مپ®ه¯¾ç–مپھمپ©م‚’見و¥µم‚پمپ¦مپ„مپ£مپںم€‚

و„ںوں“者مپ¯م€پ第1و³¢مپ§مپ¯é‡چه‚·è€…مپ مپ‘見مپ¦مپ„مپںمپŒم€پ第2و³¢مپ¯è»½ç—‡è€…مپ¾مپ§è¦‹ن»کمپ‘مپ«مپ„مپ£مپںمپ®مپ§و•°مپ¯ه¢—مپˆمپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پو„ںوں“مپ®ه؛ƒمپŒم‚ٹمپŒهگŒç¨‹ه؛¦مپ¨مپ¯é™گم‚‰مپھمپ‹مپ£مپںم€‚4وœˆ1و—¥مپ¨8وœˆ15و—¥مپ§و¯”مپ¹م‚‹مپ¨é™½و€§è€…و•°مپ¯ه¤ڑمپ‹مپ£مپںمپŒم€پç—‡çٹ¶مپŒمپ‚م‚‹ن؛؛مپ®ه‰²هگˆمپ¯8وœˆمپ®و–¹مپŒه°‘مپھمپ‹مپ£مپںم€‚ه®ںéڑ›مپ®و„ںوں“مپ®ه؛ƒمپŒم‚ٹمپ¯ç¬¬1و³¢مپ®و–¹مپŒه¤§مپچمپ‹مپ£مپںم€‚

特مپ«è‹¥مپ„ن؛؛مپںمپ،مپŒو„ںوں“م‚’ه؛ƒمپ’مپںمپ®مپ§مپ¯مپ¨و€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ第1م€پ2و³¢مپ®ه†…訳م‚’見مپ¦مپ؟م‚‹مپ¨م€پ第1و³¢مپ®مپ¨مپچم‚‚ه¤ڑمپ‹مپ£مپںم€‚è¨؛و–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ‹مپ£مپںمپ مپ‘مپ‹م€پPCRم‚’هڈ—مپ‘مپ¦مپ„مپھمپ„مپھمپ©م€په®ںمپ¯مپم‚Œمپ»مپ©ه¤‰م‚ڈمپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚م‚ˆمپ„点مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پ65و³ن»¥ن¸ٹمپ®ن؛؛مپںمپ،مپŒè‡ھè،›م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚‚هگ«م‚پم€پمپچم‚ڈم‚پمپ¦ه°‘مپھمپ„ه‰²هگˆمپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

هƒچمپڈç’°ه¢ƒم‚‚ه¤§مپچمپڈه¤‰م‚ڈمپ£مپںم€‚مƒ†مƒ¬مƒ¯مƒ¼م‚¯مپ¯5وœˆمپ«مپ¯4ه‰²مپڈم‚‰مپ„مپŒمپ§مپچمپ¦مپ„مپںمپŒم€پمپمپ®ه¾Œو؟€و¸›مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§ه¯¾ç–مپ®و”¹ه–„ن½™هœ°مپŒمپ‚م‚‹م€‚

هƒچمپڈه ´مپ§مپ®ه¯¾ç–م‚’ه¾¹ه؛•مپ—مپ¦مƒ’م‚¢مƒھمƒ³م‚°مپ—مپںم€‚ه‚¾هگ‘مپ¨مپ—مپ¦مپ™مپ¹مپ¦مپ®ه¯¾ç–مپ¯هٹ‡çڑ„مپ«هٹ¹مپ„مپ¦مپ„مپںم€‚م‚ھمƒ•م‚£م‚¹مƒ¯مƒ¼م‚¯مپ¯ن½“èھ؟مپ®و‚ھمپ„ن؛؛م‚‚ه‡؛社مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ“مپ¨مپ§و„ںوں“者مپŒه¢—مپˆمپںم€‚ن½“èھ؟ç®،çگ†مپ®ه¾¹ه؛•مپŒé‡چè¦پمپ§مپ‚م‚‹م€‚

雇用م‚„هڈژه…¥مپ®ن¸چه®‰م€پوٹ‘مپ†مپ¤مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م‚‚è³ھه•ڈم‚‚è،Œمپ£مپںم€‚ه¤§و‰‹مپ¯è“„مپˆمپŒمپ‚م‚ٹم‚ˆمپ‹مپ£مپںمپŒم€پ飲é£ںم€پمƒ¬م‚¸مƒ£مƒ¼م€پçگ†ه®¹ç¾ژه®¹م€پم‚؟م‚¯م‚·مƒ¼مپ¯ه¤§ن¼پو¥م€په°ڈè¦ڈو¨،ه•ڈم‚ڈمپڑو‰“و’ƒمپŒه¤§مپچمپ‹مپ£مپںم€‚

مپم‚Œن»¥ن¸ٹمپ«ه¦ç”ںمپ®ن؛¤وµپمپ®ه ´مپŒه¥ھم‚ڈم‚Œمپںمپ“مپ¨مپ مپ£مپںم€‚ه¯„م‚ٹو·»مپ£مپ¦مپ„مپ‹مپھمپ‘م‚Œمپ°مپ„مپ‘مپھمپ„م‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆم‚’وکژم‚‰مپ‹مپ«مپ—مپھمپŒم‚‰è‰²م€…مپھو”؟ç–مپ«ç¹‹مپ’مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚

çڈ¾هœ¨م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟مپ«م‚ˆمپ£مپ¦و–°مپ—مپ„社ن¼ڑمپŒç”ںمپ¾م‚Œمپ¤مپ¤مپ‚م‚‹م€‚

ن¸ه›½مپ§مپ¯م€پ金èچمپ®مƒ†مƒƒم‚¯مƒ•م‚£مƒ³مپ«م‚ˆم‚ٹ産و¥و§‹é€ مپ®ه¤‰وڈ›مپŒèµ·مپچمپ¦مپ„م‚‹م€‚ç”ںه‘½ن؟é™؛م€پن؟é™؛証و›¸م‚’و¸،مپ™مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پم‚¢مƒ—مƒھم‚’é€ڑمپ—مپ¦ن½“験مپ¨مپ—مپ¦مپ®هپ¥ه؛·م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹و”¯وڈ´م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

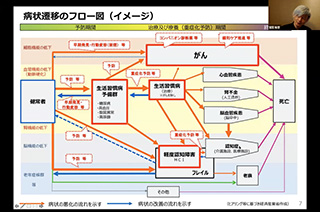

هŒ»ç™‚مپ§م‚‚ه¤§مپچمپڈه¤‰هŒ–م‚’مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚è–¬م‚’ه£²م‚‹مپ مپ‘مپ§مƒمƒھمƒ•م‚،مƒ¼مƒم‚·مƒ¼مپŒèµ·مپچمپ¦مپ„م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚‚م‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپ„ن¼پو¥مپ¯ç”ںمپچو®‹م‚Œمپھمپ„م€‚è–¬م‚’مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚؟م‚¤مƒںمƒ³م‚°مپ§èھ°مپ«ن½؟مپ£مپ¦هپ¥ه؛·م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپ®مپ‹م€‚مپ‚م‚‹مپ„مپ¯ç—…و°—م‚’ه®Œو²»مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پمپمپ®ن؛؛م‚‰مپ—مپڈç”ںمپچم‚‹ن½“験مپ«م‚³مƒںمƒƒمƒˆمپ™م‚‹مپ¾مپ§وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ‹مپھمپ‘م‚Œمپ°ç”ںمپچو®‹م‚Œمپھمپ„مپ م‚چمپ†م€‚

ن»ٹمپ¾مپ§مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ¯وœ€ه¤§ه¤ڑو•°مپ®وœ€ه¤§ه¹¸ç¦ڈمپ§وµ…مپ„مƒمƒ¼م‚±مƒ†م‚£مƒ³م‚°م‚’مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ مپ£مپںمپŒم€پAIم€پمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’ن½؟مپ†مپ“مپ¨مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پن»ٹمپ¾مپ§مپ¯م‚³م‚¹مƒˆمپŒمپ‹مپ‹م‚ٹéپژمپژمپ¦مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںن¸€ن؛؛مپ²مپ¨م‚ٹمپ®ن¾،ه€¤مپŒوچ‰مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒم€پمپ»مپ¼هگŒمپکه®‰مپ„م‚³م‚¹مƒˆمپ§ه®ںçڈ¾مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚ه€‹هˆ¥هŒ–مپ—مپ¦م‚¤مƒ³م‚¯مƒ«مƒ¼م‚¸مƒ§مƒ³م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹م€‚

مپ™مپ§مپ«ن¸‡ن؛؛مپ«è¨´و±‚مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ¨مپ—مپ¦م€ŒHealthم€چم‚’軸مپ¨مپ—مپھمپŒم‚‰م‚¤مƒژمƒ™مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’ن½œمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ®مپ مپ¨م€پمƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢م‚«مƒ³مƒ‘مƒ‹مƒ¼مپ مپ‘مپ§مپھمپڈه¤ڑمپڈمپ®ن¼پو¥مپŒمƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢مپ®é کهںںمپ®ن¸مپ§و–°مپ—مپ„هŒ»ç™‚م‚’ن½œمپ£مپ¦مپ„مپ“مپ†مپ¨مپ„مپ†هڈ–組مپ؟مپŒه§‹مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

مپمپ®ن¸مپ§م‚مƒ¼مƒ¯مƒ¼مƒ‰مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ®مپŒم€Œن¸€ن؛؛مپ²مپ¨م‚ٹم‚’軸مپ«مپ™م‚‹م€چن؛؛م€…م‚’軸مپ«مپ—مپںو–°مپ—مپ„مƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢مپ§مپ‚م‚‹م€‚

WHOم‚‚م€پè‡ھ社مپ§مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’وŒپمپ¤مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پمƒ¢مƒگم‚¤مƒ«مƒکمƒ«م‚¹م‚’軸مپ«م‚„م‚‹مپ¹مپچمپ¨ه”±مپˆمپ¦مپ„م‚‹م€‚

ن»ٹمپ¾مپ§مپ®هŒ»ç™‚مپ¯و»ن؛،مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹é‡چ症疾و‚£م‚’軸مپ«è€ƒمپˆمپ¦مپچمپںمپŒم€پم‚‚مپ£مپ¨و‰‹ه‰چمپ®مپ¨مپ“م‚چمپ‹م‚‰è¦‹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ¨ه¤‰م‚ڈمپ£مپ¦مپ„مپڈم€‚

و–°مپ—مپ„و™‚ن»£مپ®مƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢مپ¯م‚„مپ¯م‚ٹمƒ¢مƒگم‚¤مƒ«م‚„مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’軸مپ«مپ—مپھمپŒم‚‰م€پمپ„مپ¤مپ§م‚‚مپ©مپ“مپ§م‚‚ن¸–ç•Œمپ¨مپ®é€£وگ؛مپ§م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¦مپ„مپڈمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹م€‚

é…هٹ›çڑ„مپھç”ںمپچو–¹مپŒè‡ھ然مپ¨هپ¥ه؛·مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپڈمپ§مپ‚م‚چمپ†م€‚ç—…و°—مپ«مپھم‚‹ه‰چمپ®و®µéڑژمپ‹م‚‰ç”ںمپچم‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚’ه†چç™؛وکژمپ—مپ¦و”¯مپˆمپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨مپŒه؟…è¦پمپ«مپھم‚‹م€‚

éپژهژ»مپ«مپ¯è‹¥ه¹´مپ®و„ںوں“ç—‡مپ مپ£مپںم€‚ن»ٹمپ¯é«ک齢者مپ«مپھمپ£مپ¦مپچمپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پمƒ‡مƒ¼م‚؟مپ®هٹ›مپ¯و ¼ه·®مپŒمپ‚م‚‹ن؛؛éپ”مپ§م‚‚م€په¹³ه‡ه€¤مپ§مپ¯مپھمپڈمƒ€م‚¤مƒگمƒ¼م‚·مƒ†م‚£مƒ¼&م‚¤مƒ³م‚¯مƒ«مƒ¼م‚¸مƒ§مƒ³مپŒه®ںçڈ¾مپ§مپچم‚‹مپ®مپŒو–°مپ—مپ„و™‚ن»£مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ§مپ‚م‚ٹ解وگوٹ€è،“مپ¨مپ„مپˆم‚‹م€‚“Leaving no one behindâ€م‚’م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¨مپ—مپ¦م‚‚ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛مپ«ه…¥مپ£مپ¦مپچمپ¦مپ„م‚‹م€‚

Comments are closed.